Москва продолжала сознавать себя не только центром производства и торговли, но и центром культурно-интеллектуальным. «В Петербурге все литераторы, - продолжает Герцен, - торгаши; там нет ни одного круга литературного, который бы имел не личность, не выгоду, а идею связью. Петербургские литераторы вдвое менее образованны московских; они удивляются, приезжая в Москву, умным вечерам и беседам в ней».

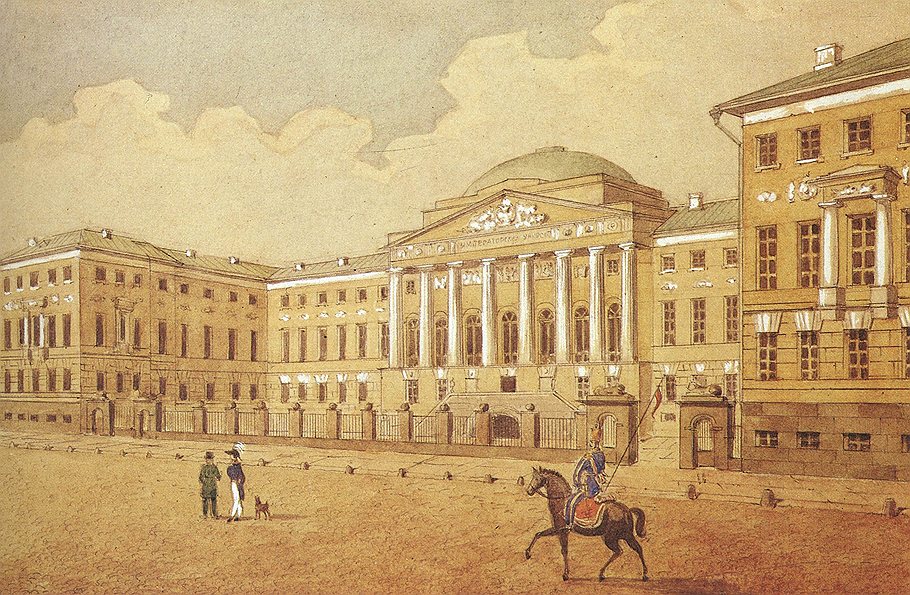

Действительно, в седине позапрошлого века интеллектуальная жизнь в первопрестольной буквально кипела: бесконечные споры западников и славянофилов; студенческие кружки; журналы, представляющие свои страницы для интеллектуальных дискуссий; открытые для всех лекции в университете… Да, первопрестольной было что противопоставить Северной Пальмире. Однако кое в чем Петербург все же обогнал Москву. Так, в столице жило на 200.000 жителей больше. Помимо этого, там было в 2,5 раза больше дворян и разночинцев, в Москве же преобладали купцы, мещане и крестьяне. Было на Москве больше и наемных рабочих – 35.000. Однако их социально-политическая активность в описываемое время оказалась довольно низкой: ни одного крупного выступления за те годы в документах московской администрации не зафиксировано. Большинство конфликтов улаживались с помощью Московского отделения Мануфактурного совета.

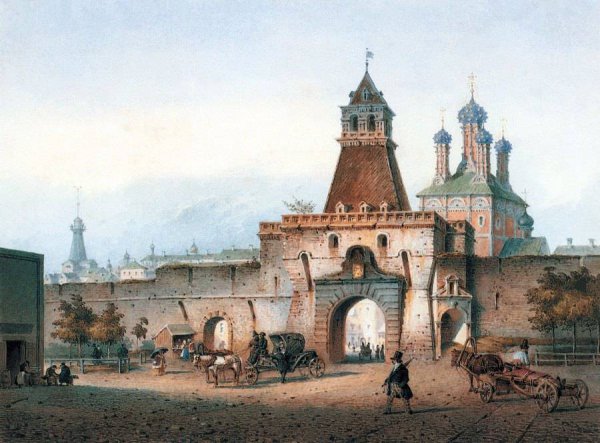

Между тем, промышленность в первопрестольной продолжала быстро развиваться: открывались новые мануфактуры, расширялись старые. Абсолютно лидировали предприятия хлопчатобумажной промышленности. Большая их часть находилась на землях между Камер-коллежским валом и Земляным городом. Здесь же располагались деревянные домишки мелких купцов и мещан, которым было не по карману обустраивать свои дома в центре города, где разрешалось только каменное строительство. Правда, центр Москвы тоже вызывал сетования современников: «Огромные боярские, - писал Александр Пушкин, - дома стоят печально между широким двором, заросшим травою, и садом, запущенным и обветшалым. Под вызолоченным гербом торчит вывеска портного, который платит хозяину 30 рублей в месяц за квартиру; великий бельэтаж нанят мадамой для пансиона – и то слава Богу! На всех воротах прибито объявление, что дом продается и отдается внаймы, и никто его не покупает и не нанимает. Улицы мертвы; редко по мостовой раздается стук кареты… Барский дом дряхлеет». В оставленных дворянских особняках нередко открывались модные магазины, вступившие в конкуренцию с традиционными лавками. Магазинов в то время было еще относительно немного, но качество продукции, продаваемой в них, было выше, хотя и дороже.

Торговля в первопрестольной заметно сократилась в 1830-м году, во время эпидемии холеры. Болезнь заметно сократила и численность московского населения. Памятуя опыт борьбы с инфекцией, в 1830-е годы в Москве было возведено несколько новых больниц, самой известной из которых была 2-я Градская больница на Калужской улице (архитектор О. Бове). Вообще в Москве середины XIX века работало несколько талантливых архитекторов, таких как Д. Жилярди, А. Григорьев и уже упомянутый О. Бове. Их стараниями были возведены Триумфальные ворота у Тверской заставы, здание Опекунского совета на Солянке, дворец великого князя Михаила Петровича на Крымской площади, а также отремонтировано здание Слободского дворца.

В середине XIX века в Москве не только активно строились новые здания, но и улучшалась городская инфраструктура: был построен новый водопровод, некоторые речки взяты в трубы, появился первый общественный транспорт (конки), возросло число улиц, освещаемых фонарями.

«Изо всех российских городов Москва есть истинный русский город, сохранивший свою национальную физиогномию, богатый историческими воспоминаниями, ознаменованный печатью священной древности… нигде сердце русского не бьется та сильно, так радостно, как в Москве». Так думал не только революционер В. Белинский, автор этих строк, но и русские консерваторы. Неслучайно Москва представлялась им истинным оплотом новой государственной идеологии, получившей название «теория официальной народности». Принцип «православие, самодержавие, народность» как нельзя лучше подходил под московскую жизнь.

Первым глашатаем «триединой формулы» был профессор московского университета историк М. Погодин. По его убеждениям Москва была избрана свыше и чудесным образом хранима «Русским богом». Она – колыбель русского государства, самодержавия, на котором держится вся отечественная история. «Москва была зерном, из коего произошло великое древо Российской империи… В Москве утвердилась независимость государства на двух краеугольных камнях, единодержавии и самодержавии», - писал Погодин. После основания Петербурга, Москва осталась «средоточием, русского могущества, просвещения, языка, литературы, промышленности, торговли, вообще русской национальности».

Однако с современно точки зрения, противоположность старой и новой столиц вряд ли носила столь острый цивилизационный характер. По словам историка Москвы Андрея Сахарова, «просто произошло своеобразное разделение функций между двумя столицами: северная – город гражданственности; южная – умственной и духовной деятельности. Утратив политическое значение, Москва сохранила нравственное. Один город дополняет другой, один необходим другому».

Формальной границей Москвы в середине XIX века оставался Камер-коллежский вал. Однако на практике в это время к территории первопрестольной были присоединены некоторые соседствующие местности: Новая Андроновка, Бутырская слобода, Марьино, Воробьево, Троицкое, Дубровка, Нижние Котлы, Семеновское, Раменки и др. Всего на новоприсоединенных территориях находилось 547 дворов – двадцатая часть от общемосковского числа. На новых местах располагались, как правило, мануфактуры, использующие труд крестьян соседних с Москвой деревень. Если деревня входила в состав города, то ее жители могли работать на мануфактурах, не получая паспорта, что облегчало привлечение рабочей силы на предприятия.

По указу 1829 года Москву разделили на 17 частей: это было чисто административное мероприятие, не вносившее изменений в систему управления городом. На городской территории в 1820-м году насчитывалось 164 улицы, 635 переулков и 25 площадей. Через десять лет улиц было уже 188, 635 переулков и 54 площади. А в 1840-м число улиц возросло до 258, число же переулков сократилось до 582. Кроме того, активно стали обустраиваться площади: их насчитывалось 79. Появилось и 4 плац-парада.

Парад на Красной площади. Неизвестный художник

http://www.lingva-f.ru/images/650/196.jpg

Таким образом, застройка города за двадцать лет привела к значительному увеличению числа улиц и уменьшению количества переулков, многие из которых превратились в улицы, а количество площадей увеличилось в три раза. Правда, в городе насчитывалось 467 пустопорожних мест – наследие пожара 1812 года. Много места продолжали занимать огороды и сады, которые, однако, не имели коммерческого значения, удовлетворяя своими плодами только семью хозяина.

Москву 1830-х-1840-х годов можно разделить на несколько районов в соответствии с социальным статусом жителей. За рекой Москвой и по Яузе жили, как правило, купцы, мещане и ремесленники. В ближайших к Кремлю районах Замоскворечья, на Пятницкой и Якиманке большая часть домов принадлежала чиновникам. На севере и северо-западе первопрестольной (Бронная улица, Столовый, Палашевский переулки и др.) селилось преимущественно дворянство. В восточных, северо-восточных и юго-восточных частях города – на Таганке, Покровке, в Лефортове и в районе Сущевской слободы, там, где было много промышленных предприятий, земли расходились между мещанами и крестьянами, берущими работу на дом.

К середине XIX века Москва продолжала оставаться крупным мануфактурным центром. Правда, темпы роста промышленности в первопрестольной, по сравнению с провинцией, были замедленны. Это объясняется более легкой доступностью рабочих рук (крестьян) и дешевизной дров для отопления помещений за пределами старой столицы. Текстиль был ведущей отраслью московских предприятий: здесь располагалось 286 мануфактур с 35.000 работников. Причем на московских мануфактурах трудились только вольнонаемные рабочие, доля крепостных была ничтожной (2%). На протяжении всей первой половины XIX века шел непрерывный рост текстильных предприятий (хлопчатобумажных, суконных и шелковых), так что в 1848 году даже был издан указ, запрещающий открытие новых производств в Москве: наплыв рабочих приводил к росту цен на продукты и дрова. Правда, этот указ почти не соблюдался. Так, в середине XIX века в Москве открываются новые производства: бумажное, пищевое и табачное, парфюмерное и свечное. Из 66 хлопчатобумажных мануфактур 49 принадлежали купцам, 8 – крестьянам, 6 – иностранцам и 3 – дворянам. В середине века начинается медленный переход с ручного производства на механическое. Правда, здесь Москва очень сильно отставала от провинции. В первопрестольной использовались, как правило, жокардовские станки для производства узорчатых тканей, однако по принципу работы они оставались ручными. Совершенно не были представлены в Москве следующие производства: полотняное, канатное, фаянсовое, фарфоровое, хрустальное и стеклянное. Продукцию этих мануфактур в первопрестольную ввозили из других губерний.

«Неоспоримо, - говорил в 1828 году московский городской голова Александр Мазурин, - что Москва есть средоточие всей российской торговли: что она для нашей империи есть магазин как отечественных, так и всех иностранных произведений; что от ее оптовых торговцев преимущественно зависит повышение и понижение цен на все вообще товары в России, и что ее влияние на коммерцию ощутительно даже и во многих иностранных государствах». В 1840 году в Москве насчитывалось 278 магазинов. 117 из них (42%) продавали одежду. Продуктами торговали 32 заведения (10,4%). Магазинов, продававших предметы домашнего обихода (обойных, мебельных, ламповых, токарных, хрустальных, зеркальных), – было 23 (8,3%). Магазинов, торгующих книгами, картинами и нотами насчитывалось 24 (8,5%). 18 табачных заведений составляли 6,5% от всех торговых точек.

Однако гораздо большую роль по сравнению с магазинами играли московские лавки. Стоимость их товаров составляла более 40.000.000, то есть в шесть раз больше стоимости магазинных запасов. 38% из них торговали продуктами. 400 имели дело с мукой; мясом занимались 233 лавки; 60 – рыбой. Лавок, продававших масло, было 46; чайных - 45, бакалейных - 33 и 28 кондитерских.

В 269 лавках продавались перчатки, чулки, шапки, картузы, шубы, сапоги, башмаки и т. д. Если в городе было мало магазинов, продающих металлические изделия, лавок с нужным ассортиментом насчитывалось 311. Лавок, торговавших кожей и кожаными изделиями, было 142; в 171 лавке продавалось дерево и деревообделочные изделия. Драгоценными изделиями торговали 93 лавки; 38 лавок специализировались на писчебумажной продукции, 31 лавка торговала книгами; 29 иконами и 2 картинами. Из 40.000.000 рублей, в которые оценивались товары московских заведений, половина суммы была реализована через продажу московским купцам и 14.000.000 – купцам иногородним.

Город был и крупным центром транзитной торговли. Москва, по словам современника, «доставляет приготовляемые на ее мануфактурах изделия, равно как и привозимые сюда колониальные, азиатские и всякие другие товары на все рынки, ярмарки и промышленные пункты России. Казань, Нижний Новгород и Владимир лежат на пути чая из Кяхты и пушных товаров из Сибири; но большую часть потребностей своих в этих товарах покупают, после Нижегородской ярмарки, в Москве. Первообразные и полуобработанные материалы, красильные вещества и иностранные мануфактурные изделия, отправляемые из Петербурга в Москву, сухим путем или водою, проходят через всю Тверскую губернию, но все города и фабрики этой губернии запасаются означенным товаром в Москве. Шуйские и ивановские фабриканты могут получать все количество английской бумажной пряжи и колониальных товаров водою, прямо из Петербурга, но они приобретают эти товары преимущественно в Москве, где пользуются кредитом у капиталистов и складочным правом в Московской центральной таможне. Орловская, Тульская и Рязанская губернии, через которые проходят все транспорты шерсти, снабжаются этим материалом большею частью из Москвы, а не из южных губерний. Суконные фабриканты Киевской и Волынской губерний покупают красильные вещества частью в Одессе, частью же в Москве».

Ежегодно по суше и по воде в Москву доставлялось несколько десятков миллионов пудов хлеба, крупы и мяса, что намного превышало потребности горожан. Несомненно, что часть из привезенного направлялось в соседние губернии. Вместе с тем, это доказывает, что сельское хозяйство самих московских обывателей не являлось товарным и не обеспечивало потребностей жителей первопрестольной. Что касается внешней торговли, то Москва получала из Европы предметы роскоши, отправляя взамен меха и дерево. В свою очередь, на Восток шли изделия русской промышленности: металлические, текстильные и силикатные.

В середине XIX века, равно как и в его начале, в Москве существовали серьезные проблемы с коммерческим займом. Показателем почти полного отсутствия торгового и промышленного кредитования являлось скопление в Коммерческом банке вкладов, которые лежали без движения, так как правительство ограничивало коммерческий кредит. Так, в 1844 году при общей сумме вкладов в Коммерческий банк 116.000.000 рублей под залог товаров было выдано ссуд только на 496.000 рублей, и с каждым годом количество таких ссуд только уменьшалось. Ссуды давались, как правило, помещикам под залог имений. Ссуды же под залог товаров занимали ничтожное место. Операции кредитных учреждений, по большому счету, ограничивались учетом векселей и приемом вкладов. Сокращая государственный коммерческий кредит, правительство одновременно не поощряло и учреждение частных акционерных банков. Можно сказать, что в середине XIX века в Москве, как и по всей стране, не было ни государственного, ни организованного частного коммерческого кредита.

Численность москвичей перевалила за допожарный уровень только к 1827 году. В 1829-м в городе проживало 303.599 человек. Однако холерный год резко снизил этот показатель: число жителей Москвы упало на 20%. Только в 1833-м количество населения дошло до уровня 1829 года. В 1840-е-1850-е годы эта цифра стабилизировалась на уровне примерно 350.000 горожан. В количестве жителей Москва уступала Петербургу: разница составляла более 200.000 человек. Дело в том, что смертность в Москве превышала рождаемость, причем показатель рос год от года: если в 1841 году это превышение было в полтора раза, то в 1854-м – в два раза (среди москвичей преобладали мужчины, да и санитарные условия первопрестольной были из рук вон плохи).

Что касается сословной структуры москвичей, то здесь происходили процессы, характерные и для начала XIX века. Число дворян в 1852 году по сравнению с 1811-м почти не изменилось и составило 5% от общего числа жителей. Такой же процент отводился в переписях населения и купцам. Однако это не объективные цифры. На самом деле, перепись учитывала только гильдейское купечество, в то время как на Москве торговали и почетные граждане, и мещане, и крестьяне. Столь же необъективны данные переписи и по отношению к рабочим мануфактур. Там приводится цифра – 10.000 человек, в то время, как данные из других источников (например, из отчета московского обер-полицмейстера за 1842 год) останавливаются на иной цифре - 35.000. Здесь дело заключалось в том, что на мануфактурах работали в основном крестьяне, которые формально фабричными не считались, и записывались в перепись по крестьянскому сословию.

В отличие от дворян и купцов, число московских мещан росло год от года. Если в 1814 году они составляли 7% московских жителей, то 1852-м – уже 18% от всего населения. Рост этого сословия свидетельствует о развитии на Москве мелкотоварного производства и розничной торговли. Тем не менее, самой динамичной прослойкой московского населения оставалось даже не мещанство, а крестьянство. Если в 1811 году выходцев из деревни было 78.000, то к 1852-му этот показатель возрос до 140.969 человек – 41% по отношению ко всему населению Москвы.

Если сравнивать социальную структуру Москвы и Петербурга, то бросается в глаза, что в северной столице было в 2,5 раза больше дворян, чем в первопрестольной. В той же пропорции различалось между собой и количество разночинцев в старой и новой столице. В то же время, в Москве было больше почетных граждан, купцов и мещан. Однако, здесь преобладали купцы 3-ей гильдии, в Петербурге же было больше купцов первых двух гильдий. Иногородних горожан в Петербурге по сравнению с Москвой было на две трети больше, в то время как крестьян – на 10.000 меньше.

В 1826-1855 годах продолжались конфликты мастеровых с хозяевами мануфактур. Однако в этот период они не носили острого характера. Большинство ситуаций решалось миром при посредничестве Московского отделения Мануфактурного совета. Рабочие, как правило, жаловались на задержку зарплаты, невыплаты за сверхурочные работы, вычеты за харчи и за невыход на работу по болезни. Предприниматели же сетовали на самовольных уход фабричных с рабочего места, порчу изделий и раскрытие секретов производства сторонним лицам. Тем не менее, известно несколько конфликтов, для подавления которых потребовалось особое вмешательство стражей порядка. Так, в ноябре 1842 года 200 работников шерстяной мануфактуры Ниссена, что находилась в подмосковном селе Перово, отказались продолжать работу. Причиной были бесчинства нового управляющего, который, помимо прочего, понизил производственные расценки. Вызванная полиция на месте наказала зачинщиков стачки, и принудила рабочих встать за станки. Через год рабочие красильной фабрики купца Ребеника, расположенной в селе Большове Московского уезда, так же вышли на протест против произвольно наложенного на них штрафа. Снова не обошлось без полиции: зачинщики, числом 12 человек, были биты розгами и высланы на родину без права возвращаться в Москву.

Стачки происходили и на предприятиях, находившихся в формальных границах первопрестольной. Так, осенью 1832 года фабрикант Пантелеев жаловался, что его мастеровые саботируют работы, требуя повышения зарплаты. В таком же положении оказался спустя три года и хозяин московской шелковой мануфактуры Рогожин, который писал, что «подобные происшествия на фабриках бывают нередко», и что «упорство сих вольнонаемных мастеровых бывают прекращены токмо местною полицией». Историкам известны еще и волнения и на фабриках Рябушинского и Чикина в июле 1850-го, и на текстильной мануфактуре Бутикова в феврале 1851 года. В последнем случае оставили работу все 400 мастеровых, жаловавшихся на повышение фабрикантом цен на харчи, снижение производственных расценок и наложении штрафов. Однако как в этом, так и других случаях все кончалось вызовом полицейской команды и примерным наказанием зачинщиков протеста.

В 1820-х-1830-х годах в Москве существовало несколько обществ, организованных молодыми людьми (в основном, студентами университета), откликнувшихся таким образом на события 14 декабря 1825 года. Самым первым подобным сообществом явился кружок братьев Критских, задумавших поднять восстание 22 августа 1827 года, в день коронации в Москве Николая I. «Погибель преступников 14 декабря родила во мне негодование», - заявлял основатель кружка Петр Критский. Братья верили в конституцию, которая должна была быть дарована России после убийства царя-тирана. Однако заговор раскрыли. Все его члены оказались в тюрьмах.

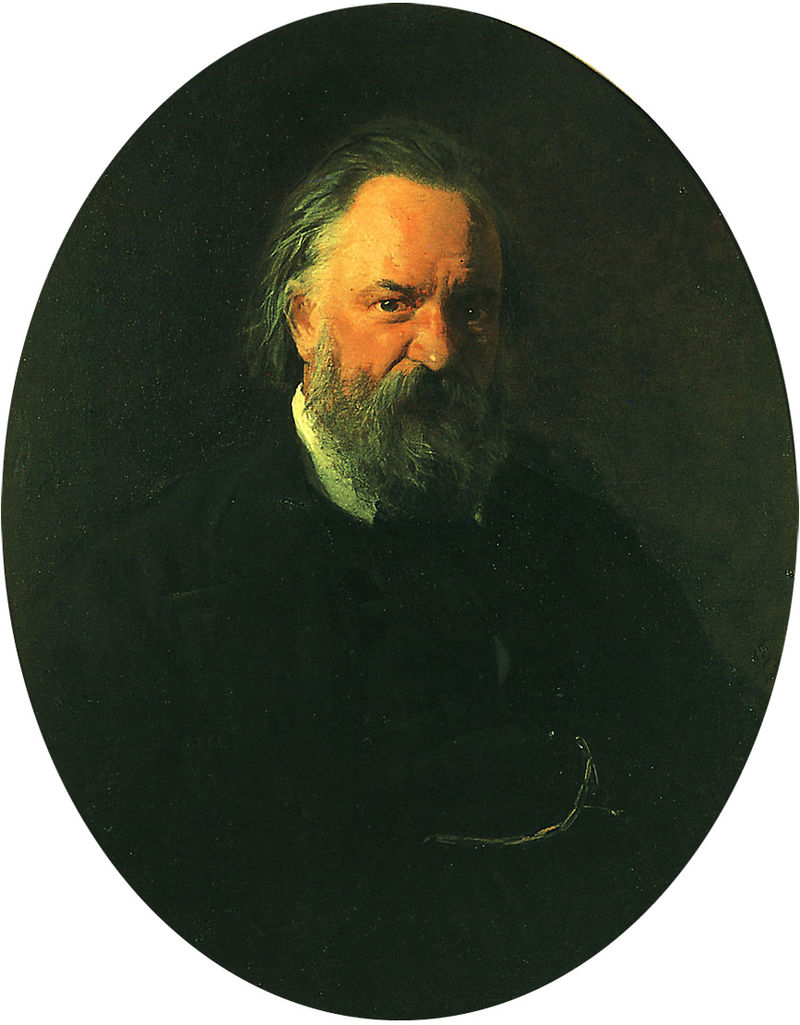

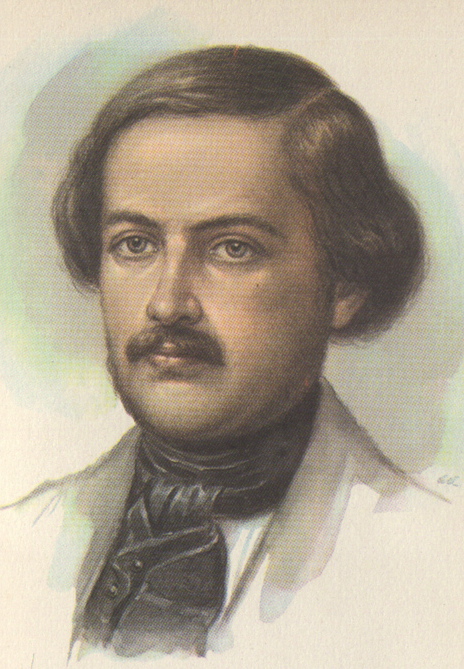

В 1829 году в университет поступили Александр Герцен и Николай Огарев.

А. Герцен. Художник Н. Ге https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Herzen_ge.jpg/800px-Herzen_ge.jpg

В то время их умами владела мысль, что «здесь совершатся наши мечты, что здесь мы бросим семена и положим основу союзу. Мы были уверенны, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней». Кружок Герцена полностью сложился к осени 1831 года. Здесь очень почитали поэта Александра Полежаева, отданного в солдаты за поэму «Сашка» (1825). Герои поэмы – студенты-атеисты, предающиеся разгулу в пику дворянскому благочинию. «Что мы собственно проповедовали, трудно сказать, - писал впоследствии Александр Иванович. – Идеи были смутны; мы проповедовали декабристов и французскую революцию, потом проповедовали сен-симонизм и ту же революцию; мы проповедовали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе; но пуще всего проповедовали ненависть ко всему насилью, ко всякому правительственному произволу». Летом 1834 года кружок был разоблачен полицией: все его участники были арестованы.

Однако молодежь, сплотившаяся вокруг личности Герцена, больше вела разговоры, чем готовилась к решительным действиям. Более практичными оказались члены кружка Николая Сунгурова. К 1830-му году они уже разработали план решительных действий. Осенью 1831 года в первопрестольную должен был приехать Николай I. К этому времени и был запланирован государственный переворот. Николая следовало убить и заставить наследника присягнуть конституции. Разработанный план был предельно детален: захватить арсенал, вооружить чернь, взять в заложники генерал-губернатора, распространить листовки «возбуждения ненависти к государю и правительству». Однако летом 1831 года сунгуровцев выдал один из участников кружка. Все они оказались на каторге.

В отличие от сверстников-революционеров Николай Станкевич отличался миролюбием и вообще политикой не интересовался.

Н. Станкевич. Художник Н. Успенский

http://www.rusinst.ru/showpic.asp?t=articles&n=ArticleID&id=5179

Тем не менее, ему также удалось организовать вокруг себя кружок, который собирался почти десять лет – с 1831 по 1840. «Мы могли холодно уважать круг Станкевича,- писал Герцен, - но сблизиться не могли. Они чертили философские системы, занимались анализом себя и успокаивались в роскошном пантеизме, из которого не исключалось христианство. Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов, и самую науку считали средством». Кружок Станкевича интересовался лишь современными системами немецкой философии, в первую очередь, Гегелем и Шеллингом, и отвергал любые попытки насильственных действий. Полиция не заинтересовалась им, и если бы не смерть основателя, друзья собирались бы еще не один год.

Внешний вид москвича ярко говорил о его сословной принадлежности. Привилегированным сословием Москвы оставалось московское дворянство. Оно выделялось своей просвещенностью, способствовало развитию русской культуры. Именно дворяне имели возможность посещать Западную Европу, перенимая как политическое свободомыслие, так и черты быта. В обиходе у дворян чаще был иностранный язык. Внешняя приверженность к Европе тесно переплеталась с русскими традициями. Семьи дворян были многолюдны, многодетны, сохраняли связь с деревней. Многие аристократы содержали свои имения под Москвой. Состоятельные родители предпочитали обучать своих детей светским манерам дома. В 40-х годах у дворян проявился живой интерес к литературе, просвещению и искусству. Большой популярностью пользовались иностранные газеты и журналы. Некоторые дома становятся местом встреч для серьезных бесед, в которых обсуждаются философские вопросы, происходят рассуждения о мироздании, о судьбе отечества. Балы, карточные игры, катания на тройках отходят на второй план. В отличии от дворян люди из народа не были знакомы с французскими просветителями или немецкой философией, а чаще читали книги религиозного характера – псалтырь и житие святых.

Купечество жило замкнуто, в своих домах, дела вело честно, отличалось строгостью семейных нравов. Детей купцы старались выучить, как правило, отдавали в Коммерческое училище или Практическую коммерческую академию. Небогатые дворяне старались поправить свое незавидное финансовое положение женитьбой на купеческой дочке.

Заметный слой москвичей составляли профессора и студенты, люди свободных профессий – преподаватели частных пансионатов, гувернеры, журналисты, художники.

Резким контрастом в сравнении с дворянами являлся быт крепостных крестьян, которые обслуживали дома богачей. Они были абсолютно бесправными. Нелегко жилось мещанам и ремесленникам.

Москва была богата на народные гулянья, которые проходили под Новинским, под Девичьим, в Сокольниках, в Марьиной роще. На гуляньях выстраивались карусели, непременными участниками были цыгане с их колоритными выступлениями. В первой половине XIX века особой популярностью пользовались кукольные театры.

Жизнь москвичей переплеталась с традициями, которые были тесно связаны с православной церковью. Все праздники и важнейшие события в жизни определялись церковным календарем и устанавливались религиозными обрядами.

Панорама Замоскворечья. Художник Ф. Бануа

http://upyourpic.org/images/201312/tqw3qxgad6.jpg

В первой половине XIX века в Москве на государственные и частные средства возникает ряд больниц и богаделен. В 1826 году была основана Глазная больница. В 1827 году на Большой Калужской открывается вторая градская больница на 450 мест. Лекарь Мандилени в 1829 году получает разрешение на учреждение ортопедического и гимнастического заведений. В 1834 при Екатерининской больнице была создана фельдшерская школа, в 1841 году открывается детская больница на 100 кроватей, в 1843 году – больница для рабочих на 500 кроватей. В 1845 в приходе церкви Троицы была открыта гомеопатическая больница, которая содержалась за счет добровольных пожертвований. Наиболее крупным медицинским учреждением был Военный госпиталь.

К концу 40-х годов Москва располагала 63 больницами. Стоит заметить, что больницы были устроены по сословному признаку. Медицинская помощь была в большинстве своем платной, к частным врачам могли обращаться только состоятельные люди. – дворяне, чиновники, крупные промышленники.

Количество московских аптек к концу 40-х годов приближалось к тридцати. Все они были исключительно частными.

Рост населения и усиление социального неравенства вынуждало правительство строить богадельни и сиротские дома. К 40-м годам Москва насчитывала 83 богадельни. Частным лицам принадлежало восемь заведений, церкви – 59, государству – 16.

В 1832 году было принято Положение для управления заведениями общественного призрения в Москве. Особняком стояли следующие заведения, которые находились под «высочайшим покровительством» - Екатерининская больница, Богадельня, Сиротский дом, Дом умалишенных, Смирительный дом, Рабочий дом, Работный дом. Все эти заведения находились в ведении Попечительского совета, где председателем был московский генерал-губернатор, членами – гражданский губернатор, губернский предводитель дворянства, городской голова.

В конце 30-х годов в Москве был учрежден «Комитет для просящих милостыню», который организовывал «обеденные столы» для нищих в Замоскворечье, Лефортове, у Сухаревской башни, близ Смоленского рынка.

В 1826 году в связи с тем, что началась русско-персидская война, было решено организовать экстрапочту от Москвы до Тифлиса. В 1828 году отставному штабс-капитану Волконскому была дана привилегия на учреждение почтовых колясок от Москвы до Тамбова через Рязань, с условием не принимать в рейс письма деньги и посылки. В том же году общество учредителей дилижансов по Московскому тракту получило разрешение учреждать дилижансы по всем трактам. В 1833 году отставной штабс-капитан Попков получил привилегию на перевозку в телегах – «сидейках» из Петербурга в Москву и обратно. Из обеих городов транспорт отправлялся два раза в день – в шесть и восемь часов утра. Продолжительность пути составляла около семи суток. В 1840 году предпринимателем Острецовым были учреждены дилижансы между Москвой и Нижним Новгородом. В 1841 году было организовано сообщение между Москвой и Петербургом посредством экипажей-«скоровозов».

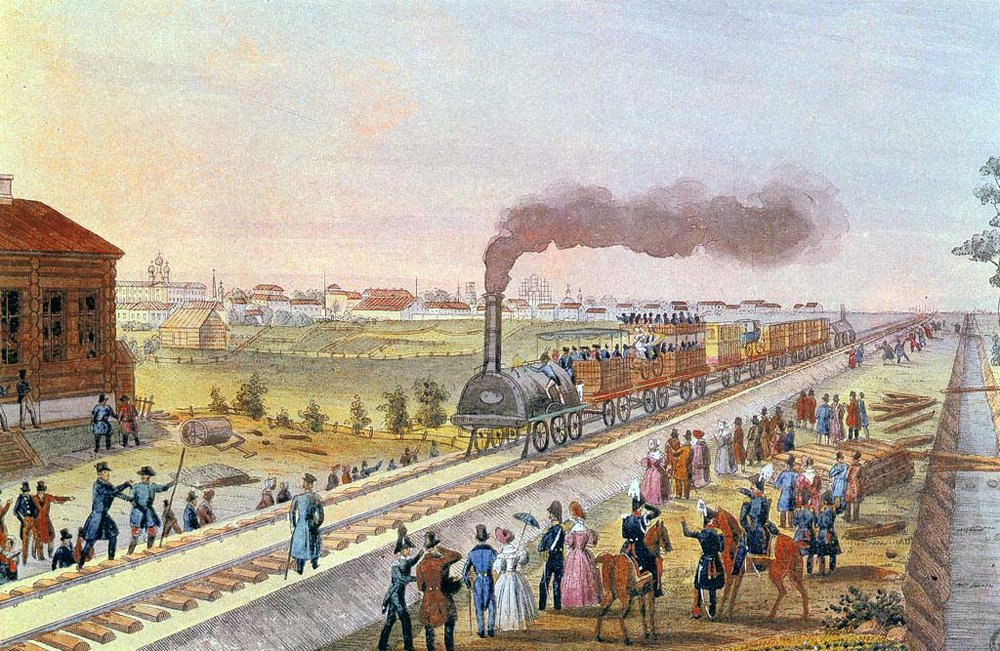

Мощным толчком в развитии транспорта и транспортной инфраструктуры явилось открытие железнодорожного сообщения в конце 1851 года по Николаевской железной дороге.

Для проезда по Москве в 1840-м году использовалось более 12 000 различных колесных экипажей. Для перевозки тяжестей использовались дроги и дровни. Для обслуживания экипажей Москва располагала 21 000 лошадей.

В 40-х годах XIX века в Москве распространяется организованный транспорт для массовой перевозки населения. Это были линейки, которые принадлежали частным лицам и перевозившие пассажиров по определенным маршрутам.

Вид Каменного моста. Художник О. Кадоль

http://crazypages.net/content/posts/2015-02/thumbs/1423468145_0.jpg

В 1829 году был построен Москворецкий мост на каменных опорах.

Вследствие саморазрушения Мытищинского водопровода встал вопрос о создании нового. По проекту генерал-майора инженера Яниша в 1830 году в эксплуатацию был пущен новый водопровод с применением паровых машин. В 1838 году были проложены чугунные водосточные трубы из Александровского сада в реку Москву взамен деревянных. Многие москвичи пользовались колодцами. В 1830 году их насчитывалось около пяти тысяч.

В 1829 году создается и благоустраивается Петровский парк. План парка составлялся архитектором Минеласом.

В 1823 году была реорганизована пожарная охрана города Москвы, которая в 1827 году получило пожарное депо, устроенное у Пречистенских ворот. В 30-х годах каждая пожарная команда состояла из 1 брандмейстера, одного помощника брандмейстера, 66 пожарных, 6 фурлейтов, а также 4 трубочистов и 19 лошадей. В пожарном депо всегда находилось в запасе три брандмейстерских помощника, 201 пожарный и 70 лошадей. На пожар выезжало до пяти соседних частей. В инженерно-строительном плане депо представляло следующее: в центре находился главный корпус с двумя въездами по обе стороны, в конце двора располагались две конюшни для пожарных лошадей, по бокам располагались служебные помещения и казармы.

К 30-м годам значительно увеличилась площадь замощения территории Москвы. Большая часть площадей и улиц была покрыта мостовой.

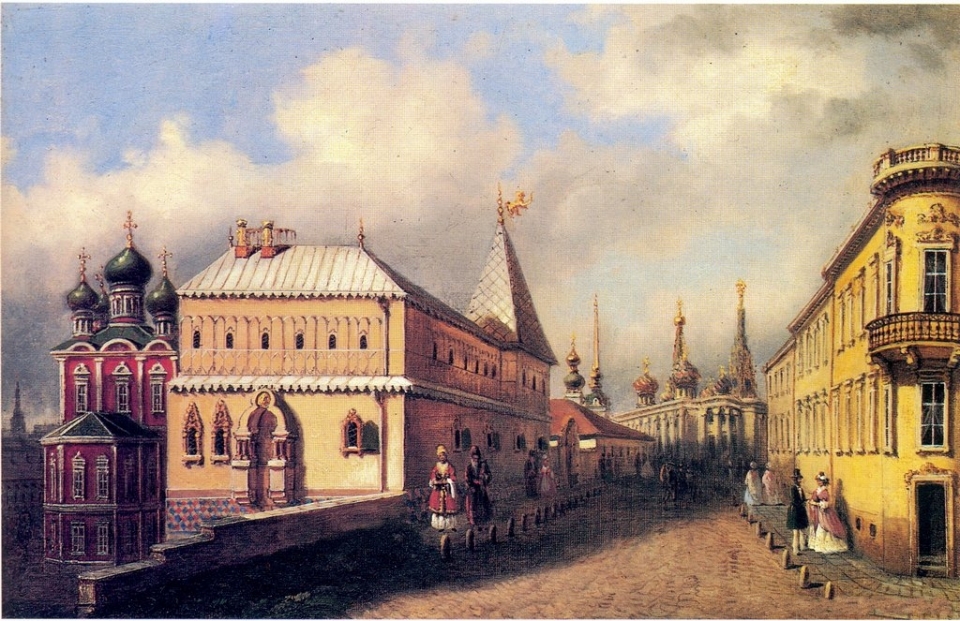

Зарядье. Неизвестный художник http://www.2do2go.ru/content/full/a9002642c00d18dd640c2623e8c5caf2_w960_h2048.jpg

«Московские губернские ведомости» от 1841 года сообщают, что в Москве насчитывалось 79 площадей, четыре плац-парада, 57 мостов (три чугунных, девять каменных, сорок пять деревянных), восемнадцать застав.

Во второй четверти XIX века в моду у образованных горожан стали входить журналы. Читателей привлекала периодичность, разнообразие тем, зарубежные новости политики и культуры Европы.

Значительным событием в литературной жизни Москвы стал выход в 1825 году журнала «Московский телеграф». Его основателями выступили Н. Полевой и П. Вяземский. Журнал носил характер энциклопедического, охватывая совершенно разные сферы деятельности.

С 1828 по 1830 годы выходил журнал профессора М.Г. Павлова «Атеней». Издание активно интересовалось проблемами философии. Издание стремилось привлечь молодых дарований, печатая стихотворения Ф. Тютчева, Н. Станкевича, М. Лермонтова.

В 30-е годы в Москве издавались альманахи. М.А Максимович выпускает книжку «Денницы». Позднее в книге появляются публикации таких авторов как А.С. Пушкин, Е.А. Баратынский, Д.Е. Веневитинов, П.А. Вяземский, Ф.Н. Глинка, А.А. Дельвиг, Ф.И. Тютчев.

В 1830 году Москву поразила холера, которая больно ударила по московской печати. Вынуждены были закрыться «Вестник Европы», «Московский вестник», «Атеней», «Галатея», выстояли только «Московский телеграф», газета «Московские ведомости».

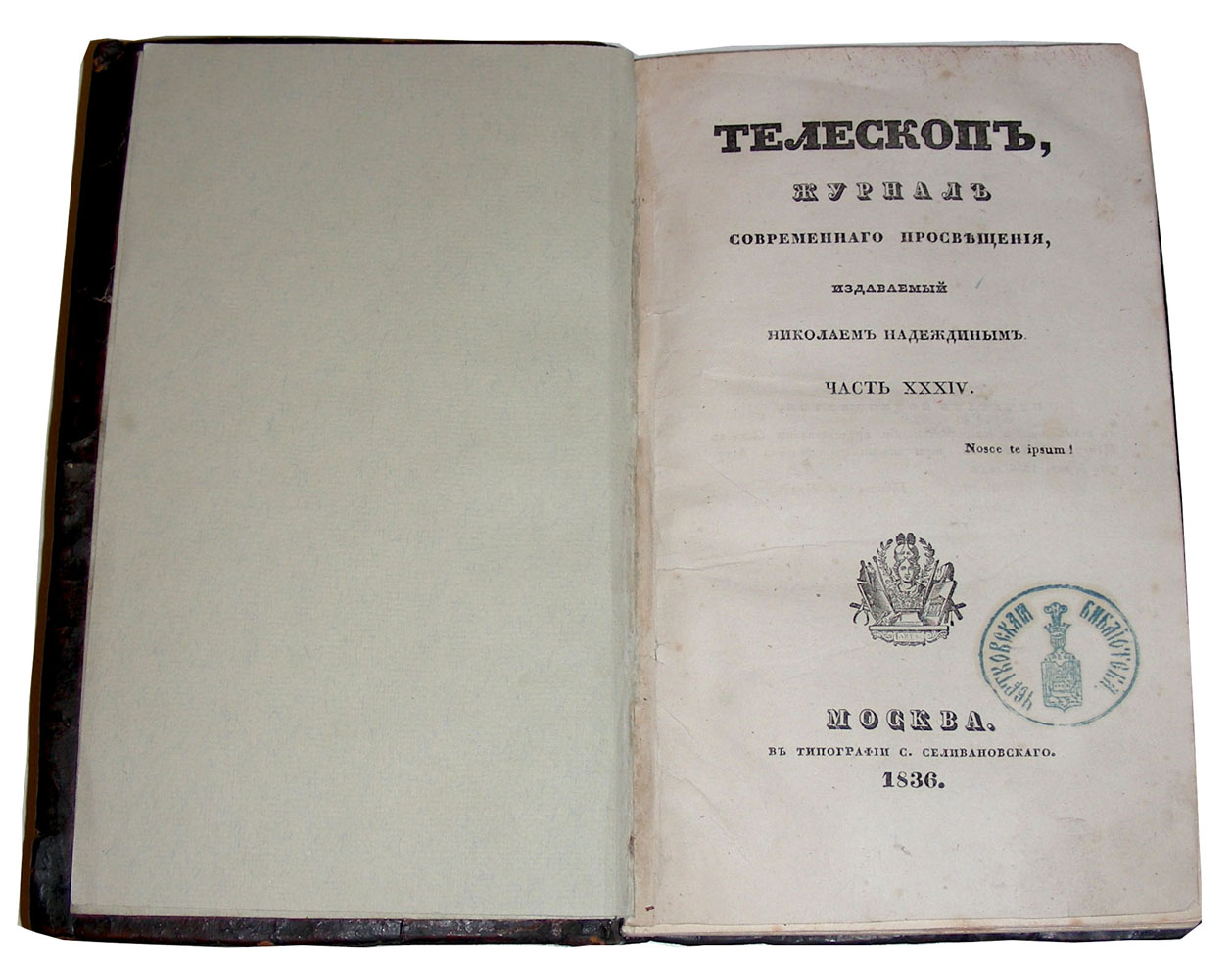

В 1831 году появляется новое периодическое издание «Телескоп. Журнал современного просвещения».

Журнал «Телескоп» http://korkis.net/Tchaadaeff/970-2.jpg

Его изданием занимался Н.И. Надеждин, магистр богословия и доктор этико-филологических наук. Вокруг этого журнала смогли объединиться сотрудники закрывшихся изданий. «Телескоп» публиковал труды М.П. Погодина, М.Н. Загоскина, С.П. Шевырева, Ф.Н. Глинки, А.С. Хомякова. В журнале «Телескоп» имелось приложение под названием «Молва», где помещались различные хроники, театральные рецензии, фельетоны. С этим приложением началась литературная деятельность В.Г. Белинского. Погубила журнал «Телескоп» статья «Философское письмо» Чаадаева, а 1836 году издание прекратило свое существование.

В 1832 году появляется журнал И.В. Киреевского под названием «Европеец». Представители русской поэзии с восторгом встретили появлением журнала, присылая стихи, поэмы, сказки, статьи, заметки, материалы различного характера. Однако, «Европеец» просуществовал недолго и был уже запрещен на втором номере.

С 1835 года дважды в месяц начал выходить «Московский наблюдатель». Главная цель создателей журнала – противодействие журналистике, которая наживается на опубликованных статьях. Главный литературный критик журнала Шевырев стремился придать литературе светский лоск, сокрушаясь о том, что в эту сферу проникают разного рода разночинцы. В 1838 году журнал перешел в руки В.Г. Белинского, который стал его главным редактором. Сотрудников обновленного журнала объединяла тяга к искусству. Выпуски знакомили читателя с произведениями Шекспира, Гете, Гофмана, Гейне, Гофмана. Однако, издание журнала было сопряжено с различными трудностями. В.Г. Белинский был завален работой, подводила типография. В 1839 году журнал прекратил свое существование.

В связи с жесткой цензурой выпуск московских журналов практически прекратился. Благодаря авторитетным ходатайствам М.П. Погодину и С.П. Шевыреву удалось с 1841 года выпускать журнал «Москвитянин». Так как это был журнал, по сути разрешенный цензурой, на долгие годы он оставался фактически единственным московским изданием. Журнал имел историко-литературный уклон, весьма насыщен был статьями отдел наук. Особо стоит отметить рубрику «Московская летопись», в которой публиковались статьи о жизни города, исторические материалы о Москве. В начале 50- х годов в журнал приходят новые люди, которые вдохнули новую жизнь в «Москвитянин». Это были писатель А.Ф. Писемский, драматург А.Н. Островский, литературный критик А. Григорьев. Однако, старая и новая редакции не смогли найти общий язык. М.П. Погодин продолжал отстаивать свое видение. В 1853 году произошел окончательный разрыв М.П. Погодина с вновь пришедшими. «Москвитянин» доживал последние годы.

Москва в XIX века официально признавалась столицей. Здесь происходили коронации императоров в Успенском соборе, сюда из Петербурга отправлялись курьеры с рескриптами о победах русского оружия или выдающиеся военные с вестью о том, что на престол взошел новый император. В Кремле располагались департаменты Правительствующего Сената, которые имели собственный архив и типографию.

Указом 1781 года московский герб полностью повторяет герб от 1730 года. На нем был изображен Георгий Победоносец на коне в красном поле, поражающий копьём черного змия. В таком виде герб Москвы просуществовал вплоть до середины XIX века.

В середине XIX века были продолжены работы, которые велись в области городского герботворчества, которые сосредоточились в Герольдмейстерской конторе и находились под личным наблюдением императора. В конце царствования Николая I с московским гербом произошли следующие изменения. Немецким ученым Б.В. Кене, ставшим в 50-е годы управляющим Гербовым отделением Департамента герольдии, было предложено повернуть на гербе Москвы Георгия Победоносца в другую сторону, по западноевропейским правилам, облачив его в европейские сплошные доспехи. Всадник бросив поводья, колол змея слева, держа копье двумя руками.

Структура гражданской и военной администрации Москвы во второй четверти XIX века не изменилась. Первым лицом в Москве, наделенным обширными полномочиями и подчиняющийся только царю, оставался генерал-губернатор. В его подчинении находились как гражданские, так и военные учреждения. Вторым человеком считался гражданский губернатор, который занимался вопросами управления губернией. За порядком в Москве следил глава полиции – обер-полицмейстер, возглавлявший Управу Благочиния.

После расправы над декабристами в 1826 году в Москве появляется тайная полиция – III отделение собственной его императорского величества канцелярии. Москва стала центром одного из округов корпуса жандармов. Генерал, возглавлявший округ, был независим в своих действиях от генерал-губернатора и подчинялся напрямую шефу жандармов. Жандармский дивизион располагался в центре Москвы – в Петровских казармах.

В Москве располагались и церковные власти в лице Синодальной конторы. В российской православной церкви в первой половине XIX века московская епархия занимала особое место.

Самоуправление осуществлялось через Шестигласную думу. Её возглавлял городской голова, избиравшийся каждые три года имущими горожанами. Основными обязанностями думы являлись чистота и благоустройство, продовольствие, торговля и промысел. Состав думы был следующим: шесть членов, которые представляли сословие торговцев и промышленников – купцов и ремесленников. Полномочия этого органа были весьма ограничены – составление сметы доходов и расходов, сборы средств на нужды города.

В 1833 году были изданы новые правила по застройке городских районов. Теперь в центре города воспретили ставить и чинить деревянные дома: разрешалось только каменное строительство или, на худой конец, строительство зданий с каменным первым этажом. Однако такие новшества пришлись не по карману обывателям средней руки: их деревянные дома ветшали и хозяева были вынуждены переезжать на окраины, где деревянное строительство не запрещалось. В 1839 году были выделены средства для раздачи погорельцам. Однако эти деньги шли, в первую очередь, на помощь дворянам и купцам и до мещан и крестьян не доходили, хотя последние нуждались в них в наибольшей степени. Из мероприятий, ставящих целью благоустройство города, можно указать на распоряжение от 5 марта 1834 года «о приведении в лучший вид пространства между Тверским в Москву въездом и парком Петровского дворца». Здесь на протяжении 1 версты предполагалось устроить аллеи для пешеходов, а земли за аллеями разделить на участки и сдать под дачи. К 1840-м годам Москва заметно обстроилась. В 1842 году здесь насчитывалось 19547 жилых зданий – на 62% больше, чем в 1830 году. 60% построек были возведены из камня и 40% (в основном, на периферии) из дерева. Дворянские дома строились в одну линию, с парадными фасадами, выходящими на улицу; деревянные же дома мещан и купцов были, как правило, окружены садом и отделены от улицы глухим забором.

В 1833 году в России впервые со времен доктрины «Москва – Третий Рим» была сформулирована государственная идеология. Ее автором явился министр просвещения граф Сергей Уваров. Он предложил так называемую триединую формулу: православие, самодержавие, народность. Имелось в виду, что самодержавная власть и православная церковь являются опорами русской государственности, которая крепчает от того доверия и преданности, которое испытывает по отношению к ней русский народ. По мнению сторонников этой теории, «прошлое России удивительно, настоящее прекрасно, будущее же выше всяких представлений». Триединая формула Уварова была именно идеологией, то есть теорией, оправдывающей существование сложившегося порядка вещей, которая вызвала критику со стороны гражданского общества, стоявшего на позициях утопии, то есть не удовлетворенного существующей ситуацией.

Первым, кто откликнулся на провозглашенную Уваровым формулу, был Петр Чаадаев.

П. Чаадаев. Неизвестный художник

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Chaadaev_portrait.jpeg

В 1836 году он опубликовал в журнале «Телескоп» свое «Философическое письмо». Оно было насквозь пропитано духом пессимизма и разочарования в отечественной истории. «Сначала – дикое варварство, - писал Чаадаев, - затем – свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, - такова печальная история нашей юности… Мы живем одним настоящим, в самых тесных его пределах без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя». Он осудил православие, как религию, проповедующую и покрывающую, в отличие от католицизма, рабство и застой – опоры самодержавного режима. «Что же из этого будет? – ставил риторический вопрос московский философ. – Так жить невозможно: тягость и нелепость настоящего очевидны, невыносимы. Где же выход? «Его нет», - отвечал человек петровского периода… Он печально указывал, к чему привели усилия целого века: образование дало только новые средства угнетения, церковь сделалась одною тенью, под которой покоится полиция, народ все выносит, все терпит, правительство все давит и гнетет… Пора умереть». За «Философическое письмо» Чаадаев был официально объявлен сумасшедшим. И хотя прогрессивные члены общества возмутились, большинство из них позицию Чаадаева не разделяло. Его «Письмо» было, как «выстрел в ночи» - оно побудило мыслящих людей определиться со своими взглядами на историю России. Так появилось два лагеря – западники и славянофилы. Разница между ними пролегала по линии соотношения прошлого и будущего отечества.

А. Хомяков. Автопортрет http://www.runivers.ru/images/index/20111108_471.jpg

К. Аксаков. Фото https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/KonstantinAksakov.jpg

Славянофилы (Хомяков, братья Аксаковы и братья Киреевские), как консерваторы, признавали за настоящим право на существование настолько, насколько в нем сохраняются принципы, изначально заложенные в духе русского народа, пока до конца не раскрытые. Такими сущностями, по их мнению, были крестьянская община и крестьянское мировосприятие, чуждое западного рационализма: иными словами «допетровская Русь».

Т. Грановский. Художник П. Захаров

Западники (Грановский, Кавелин, Боткин, Чичерин), как либералы, оправдывали настоящее постольку, поскольку в нем заключаются начала, занесенные извне, полный расцвет которых также намечается только в перспективе. Они приветствовали реформы Петра I, как заложившие фундамент таких начал, на котором взрастет русский дух и рано или поздно воссоединиться с семьей европейских народов. Весь конец 1830-х годов и по середину 1840-х в гостиных Москвы шли горячие споры между западниками и славянофилами. Это было, по словам Ивана Анненкова, «замечательное десятилетие», в течение которого выковывалось русское самосознание. Деятели противоборствующих лагерей так и не смогли договориться и, в конце концов, насмерть разругались. Какое-то время дискуссии продолжались на страницах журналов, но и они под давлением цензуры вскорости утихли. Наступило время начала 1850-х годов – «духовный штиль», который, по мнению властей, свидетельствовал о том, что в государстве все обстоит благополучно, но который на самом деле был лишь затишьем перед бурей гражданского подъема, охватившего образованное общество в начале царствования Александра II.

Холера 1830 года

В сентябре 1830 года в Москву с юга пришла эпидемия холеры. Постепенно болезнь обретала силу: к октябрю умерло 4531 человек. Император Николай I лично приехал в первопрестольную, чтобы контролировать меры, какие город предпринимал против заразы. «Государь, - вспоминал Александр Бенкендорф, - сам наблюдал, как по его приказаниям устраивались больницы в разных частях города, отдавал повеления о снабжении Москвы жизненными потребностями, о денежных вспомоществованиях неимущим, об учреждении приютов для детей, у которых болезнь похитила родителей, беспрестанно показывался на улицах; посещал холерные палаты в госпиталях и только, устроив и обеспечив все, что могла человеческая предусмотрительность, 7 октября выехал из своей столицы».

Интересные воспоминания о моровом поветрии оставил Александр Герцен: «Болезнь шла капризно, - писал он, - останавливалась, перескакивала, казалось, обошла Москву, и вдруг грозная весть «Холера в Москве»! - разнеслась по городу. Утром один студент политического отделения почувствовал дурноту, на другой день он умер в университетской больнице. Мы бросились смотреть его тело. Он исхудал, глаза ввалились, черты были искажены; возле него лежал сторож, занемогший в ночь. Нам объявили, что университет велено закрыть. В нашем отделении этот приказ был прочтен профессором технологии Денисовым; он был грустен, может быть испуган, На другой день к вечеру умер и он.

Мы собрались из всех отделений на большой университетский двор; что-то трогательное было в этой толпящейся молодежи, которой велено было расстаться перед заразой. Лица были бледны, особенно одушевлены, многие думали о родных, друзьях; мы простились с казеннокоштными, которых от нас отделяли карантинными мерами, и разбрелись небольшими кучками по домам. А дома всех встретили вонючей хлористой известью, «уксусом четырех разбойников» и такой диетой, которая одна без хлору и холеры могла свести человека в постель.

Странное дело, это печальное время осталось каким-то торжественным в моих воспоминаниях. Москва приняла совсем иной вид. Публичность, не известная в обыкновенное время, давала новую жизнь. Экипажей было меньше, мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали об отравителях; кареты, возившие больных, шагом двигались, сопровождаемые полицейскими; люди сторонились от черных фур с трупами. Бюллетени о болезни печатались два раза в день. Город был оцеплен, как в военное время, и солдаты пристрелили какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Все это сильно занимало умы, страх перед болезнью отнял страх перед властями, жители роптали, а тут весть за вестью - что тот-то занемог, что такой-то умер...

…Князь Д. В. Голицын, тогдашний генерал-губернатор, человек слабый, но благородный, образованный и очень уважаемый, увлек московское общество, и как-то все уладилось по-домашнему, то есть без особенного вмешательства правительства. Составился комитет из почетных жителей - богатых помещиков и купцов. Каждый член взял себе одну из частей Москвы. В несколько дней было открыто двадцать больниц, они не стоили правительству ни копейки, все было сделано на пожертвованные деньги. Купцы давали даром все, что нужно для больниц, - одеяла, белье и теплую одежду, которую оставляли выздоравливавшим. Молодые люди шли даром в смотрители больниц для того, чтоб приношения не были наполовину украдены служащими.

Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекаря en masse привели себя в распоряжение холерного комитета; их разослали по больницам, и они остались там безвыходно до конца заразы. Три или четыре месяца эта чудная молодежь прожила в больницах ординаторами, фельдшерами, сиделками, письмоводителями, - и все это без всякого вознаграждения и притом в то время, когда так преувеличенно боялись заразы…». После отъезда императора болезнь свирепствовала еще два месяца. Но предпринятые меры были эффективны, и уже 6 декабря карантин сняли. В январе 1831 года эпидемия полностью оставила город.

Революции 1848 года

В 1848 году по Европе прокатилась волна революций, не оставившая равнодушной русскую публику. Толпы народа собирались вокруг кондитерских и кофеен, которые выписывали заграничную прессу. «Прибытие заграничной почты, - писал современник, - есть решительно эпоха: битком набитые кондитерские и деятельность в чтении страшная». Более расторопные книгопродавцы стали торговать абонементами на безочередное чтение газет и журналов в книжных магазинах – 10 рублей в год. Для тех, у кого абонемента не было – установили тариф – 15 копеек за двухчасовой сеанс. Жандармский генерал Перфильев сообщал, что «в народе толки и болтовня хотя невредная, но более или менее нелепые слухи распространились и умножились». Между тем, гражданское общество в лице западников и славянофилов объявило о своей поддержке режиму Николая I. «Правительство теперь не должно бояться никого из благомыслящих. – писал Иван Киреевский. – Оно должно быть уверено, что в теперешнюю минуту мы все готовы жертвовать второстепенными интересами для того, чтобы только спасти Россию от смут и бесполезной войны». Однако царь не оценил благородства своих подданных и в «благодарность» учредил особый «Бутурлинский комитет», усугубивший цезурный контроль над газетами, книгами и журналами. Несмотря на «кипение» публики, волна общественного интереса к европейским событиям быстро схлынула после подавления революционного движения. Публика вернулась в полусон николаевской России.

Крымская война

Для московского обывателя Крымская война разразилась неожиданно. Лишь часть общества, а именно, аристократия Москвы, читающая «Московские ведомости», «Северную пчелу» были осведомлены о подробностях внешнеполитической борьбы между Россией и странами Запада. Московская администрация прилагала все усилия для того, чтобы скрыть поступающие известия с дипломатических фронтов. Только Манифест 20 октября 1853 года об объявлении войны Оттоманской Порте всколыхнул все слои московского общества. В нем говорилось, что задачей войны является защита священных прав православия и охрана прежних трактатов. Позднее был объявлен рекрутский набор. Победы при Синопе и Башкадыкляре были отмечены церковными молебнами, пушечным салютом и иллюминацией. В конце 1853 года в прессе стали появляться сведения о пожертвованиях на военные нужды. В начале 1854 года в Манеже состоялись проводы на войну Владимирского, Суздальского и Углицкого полков 16-й пехотной дивизии.

События Крымской войны поначалу не отразились на жизни москвичей. Зимние месяцы были насыщены театральными представлениями, балами и маскарадами. По мнению горожан, пример Отечественной войны 1812 года ярко показал всю доблесть русского оружия.

«Московские ведомости» печатали патриотические стихотворения, присланные из разных концов Российской империи. Особо стоит отметить деятельность историка М.П. Погодина. Через него к русскому правительству обращается за помощью болгарская делегация, с ним ведут переписку многие корреспонденты. В декабре 1853 года Погодин публикует «Историко-политические письма времени Крымской войны», призывая создать союз со славянскими народами Балканского полуострова. Крупный славянофил А.С. Хомяков поприветствовал начало войны, однако, открыто указывал на отрицательные стороны крепостнического строя.

В 1853 году начался первый сбор рекрутов. В Москве эта повинность легла на плечи мещан, цеховых и крепостных крестьян, которые жили и работали на территории Москвы. За два года рекрутских наборов население Москвы послало на войну 4,2 % своего мужского трудящегося населения. Отправка рекрута сопровождалась значительными расходами со стороны жителей Москвы. Его нужно было обеспечить обмундированием, трехмесячным провиантом и жалованием. Рекрутские наборы сопровождались частыми уклонениями, укрывательством, злоупотреблениями и, соответственно, недобором. В 1855 году к очередному рекрутскому набору присоединился созыв государственного подвижного ополчения. Москва была обязана сформировать семь дружин, состоявших из 1018 строевых и 51 нестроевых ополченцев. Такой источник как фонды Областного исторического архива указывают на небольшую цифру добровольцев в период Крымской войны.

Московское городское общество выделяло значительные денежные средства для найма частных зданий для расквартирования войск. 13 домов были сняты для размещения штабов. Большие суммы на нужды армии были внесены московским дворянством. Дворяне обязались поставить 540 подъемных лошадей со всей упряжью для нужд 6-го пехотного корпуса. В 1854 году на чрезвычайном дворянском собрании было принято решение о том, что пожертвования от дворян должны составить до 200-х тысяч рублей в год. В связи с созывом московского ополчения в 1855 году среди дворян был открыт сбор добровольных пожертвований на покрытие расходов по ополчению.

Значительным вкладом по сбору пожертвований отметилось московское купечество. С 1853 по 1855 годы купеческим обществом было собрано 925 тысяч рублей серебром. Еще одни местом сбора пожертвований была Канцелярия московского генерал-губернатора. Жертвовали не только деньгами, но и натурой – бельем, продуктами, бинтами.

Москва оказывала помощь в войне не только поставкой рекрутами и сбором пожертвований, но и снабжением армии военно-промышленными изделиями. Московские ремесленники обеспечивали армию патронными ящиками, повозками, колесами ременной сбруей для артиллерии, шинелями, брюками, сапогами.

Военные события наложили отпечаток на московскую торговлю. Резко упал спрос на мануфактурные изделия. Сокращалось производство, образовывались запасы нераспроданного товара, происходило банкротство многих фабрикантов и торговцев, начали расти цены на продукты.

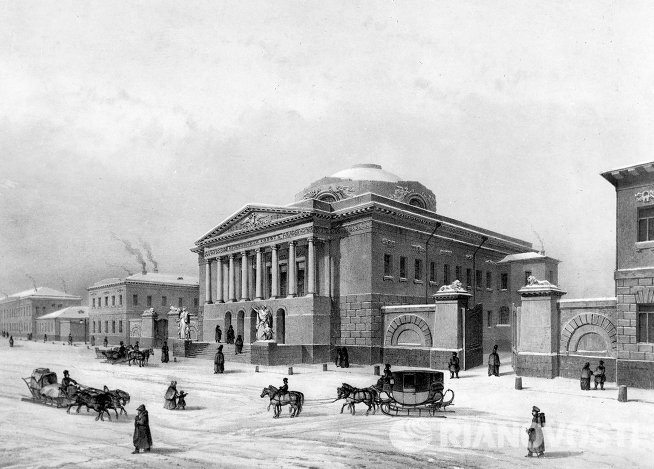

Московский университет. Арх. Д. Жилярди

http://im4.kommersant.ru/Issues.photo/OGONIOK/2013/015/KMO_121006_02501_1_t210.jpg

Школьный устав 1828 года давал возможность получить образование для более широкого круга населения. Дети низших сословий имели возможность обучаться в одноклассных приходских училищах. В трехклассных уездных училищах образование получали дети купцов, ремесленников. Семиклассные гимназии были доступны только детям дворян и чиновников. Образовательные учреждения становились сословно обособленными. Высшее образование оставалось исключительной привилегией только дворянства.

Сведения о начальных школах в Москве первой половины XIX века очень незначительны. В 30-е годы в городе существовало 10 начальных училищ, которые располагались в каждой из полицейских частей Москвы. В них обучалось около 1200 учащихся и преподавало 28 учителей.

В связи с ростом промышленных предприятий на фабриках начинают открываться начальные училища, которые соответствовали училищам приходским, с двухлетним курсом обучения. В училище при Прохоровской мануфактуре, в школе купеческого сына Герасимова обучали прикладным знаниям и трудовым навыкам. К концу 40-х годов XIX века количество фабричных училищ увеличилось до пятнадцати.

В 1835 году было открыто Мещанское училище с четырехлетним сроком обучения. В училище давалось бесплатное образование для детей бедных мещан. В 1840 году в училище было открыто женское отделение. Основной упор делался на рисование, необходимое для ремесла, умение считать и сочинять купеческие письма.

В Москве к концу первой половины XIX века существовало четыре гимназии. В 1833 году первая гимназия, которая называлась Благородный пансион, была преобразована в Дворянский институт. Московская губернская гимназия была переименована в «первую». В 1835 году в связи с тем, что первая гимназия была перегружена, по ходатайству попечителя С.Г. Строганова открывается вторая гимназия.

Третья гимназия была открыта в 1839 году. Преподавание в гимназии имело ряд особенностей. В четвертом классе обучение делилось на два отделения – классическое и реальное. В программе реального отделения большее внимание уделялось математическим наукам. В шестом классе появлялись специальные предметы – химия, технология, товароведение; в седьмом классе – механика, бухгалтерия, коммерческое законоведение. В 1849 году была открыта четвертая гимназия, разместившаяся сначала в доме Пашкова на Моховой, а позже в доме на Покровке.

Подготовкой гувернанток занимался Николаевский сиротский институт, открывшийся в 1837 году. Архивные данные Московского учебного округа за 1839 год указывают, что в Москве находилось 25 частных учебных заведений.

Москва продолжала оставаться крупным промышленным центром. Низшее среднее и профессиональное образование было представлено Константиновским землемерным училищем, которое было преобразовано в середине 30-х годов в закрытое учебное заведение – Межевой институт. Для воспитанников Московского воспитательного дома в 1826 году была открыта ремесленная школа, обучающая портняжному и сапожному ремеслам. Вначале 30-х годов заведение превратилось в серьезную техническую школу, готовившую высокопрофессиональных мастеров. Продолжала функционировать бесплатная Школа рисования. В 40-е годы Школа выпускала специалистов для ситценабивных и фарфоровых фабрик. Выпускники Школы рисования устраивались в гимназии и уездные училища учителями рисования.

Москва, наряду с Петербургом, оставалась центром высшего образования и научной деятельности. После событий 1825 года отношение к Московскому университету резко ухудшилось. В 1834 году была принята инструкция, усиливающая полицейский надзор и сыск за студентами и педагогическим составом. Через год был издан новый университетский устав, положивший конец автономии, лишивший прав и университетского суда. Вся власть над университетами находилась в руках попечителей учебных округов. Не учитывалось мнение университетского совета при назначении профессоров. Для надзора за студентами была введена обязательная форма одежды. Было внедрено новое деление университетов на факультеты.

В 1831 году на Пресне при московском университете была открыта астрономическая обсерватория. Прежняя сгорела в 1812 году. В 40-х годах обсерватория была перестроена, появилась возможность проводить систематические исследования. Особый вклад в изучение астрономии внес Д.М. Перевощиков, изучавший проблемы небесной механики и впервые издавший астрономии на русском языке.

В середине XIX века сформировалась плеяда крупных ученых-специалистов в области биологии: И.Е Дядьковский, М.Г. Павлов, А.Л. Ловецкий, Г.Е Щуровский, А.М. Филомафитский, К.Ф. Рулье.

Особое внимание Московский университет уделял исследованию и преподаванию гуманитарных наук. Следует отметить заслуги таких ученых как М.Т. Каченовский, М.П. Погодин, проповедник «официальной народности», сторонник «норманнской теории», С.М. Соловьев, автор «Истории России с древнейших времен» в 29 томах, Т.Н. Грановский, П.Н. Кудрявцев. На юридическом факультете преподавали К.Д. Кавелин и П.Г. Редкин

Из профессоров-филологов выделялись такие фамилии как профессор литературы А.Ф. Мерзляков, профессор теории изящных искусств, археологии и логики Н.И. Надеждин, профессор в области истории русского языка и фольклора Ф.И Буслаев.

Интерес москвичей не угасал к воздухоплаванию во второй трети XIX века. В Москве неоднократно совершались полеты. В 1828 году на высоту около 600 метров на воздушном шаре поднялась Ильинская, в 1847 году из Головина сада воздушный шар совершил два полета.

В 1826 году на Мытищинском водопроводе устанавливаются две паровые машины по 24 лошадиные силы. Первый литейный завод для московского машиностроения был устроен в 1825 году. В 1830 году было организовано котельное производство, паровые котлы которого стали устанавливаться на московских фабриках.

В 1831 году в Москве проходила первая Московская выставка, демонстрировавшая изделия отечественной промышленности. Фабрикантом И.Ф. Гучковым был выставлен ткацкий станок с шестью челноками, а также механический ткацкий станок. Механиком В. Лебедевым была представлена сукностригальная машина со спиральными ножами, каландр, рольную машину, гидравлический пресс, цилиндренную машину для ситцев. Были показаны машины для прядения льна, пожарная труба, модель цементной машины.

В 1847 году в Москве начинает работать литейный и механический завод для изготовления и починки машин. В начале 50-х годов завод производил паровые машины от четырех до сорока лошадиных сил.

Ильинские ворота Китай-города и церковь Николая Чудотворца «Большой Крест». Художник Й. Вейс http://crazypages.net/content/posts/2015-02/thumbs/1423468161_11.jpg

В середине XIX века Москва оставалась центром православия. Здесь действовало 388 церквей, в то время как в Петербурге их насчитывалось всего 169. В первопрестольной хранилось много особо почитаемых икон, известных по всей России: Владимирской Богоматери, Иверской, Казанской и Донской. «В Петербурге можно прожить года два, - писал Александр Герцен, - не догадываясь, какой религии он держится; в нем даже русские церкви приняли что-то католическое. В Москве на другой день приезда вы узнаете и услышите православие и его медный голос. В Москве множество людей ходят каждый воскресный и праздничный день к обедне; есть даже такие, которые ходят и к заутрене; в Петербурге мужеского пола никто не ходит к заутрене, а к обедне ходят одни немцы в кирку да приезжие крестьяне. В Петербурге одни и есть мощи: это домик Петра; в Москве покоятся мощи всех святых из русских, которые не поместились в Киеве, даже таких, о смерти которых доселе идет спор, например Дмитрий-царевич. Вся эта святыня бережется стенами Кремля; стены Петропавловской крепости берегут казематы и монетный двор».

В городе действовало 14 мужских и 7 женских монастырей. В основном, москвичи держались традиционного благочестия, однако были и свои исключения. Так, некоторые дворяне увлекались католицизмом. «С padre хоть поговорить о высоких материях можно», - объяснял свой выбор князь И. Вяземский. Его поддерживали графиня Е. Ростопчина (жена московского генерал-губернатора), княгиня З. Волконская и князь И. Гагарин. Однако число перекрещенцев среди дворян было ничтожным. Иное дело купцы. Целых 20% из них исповедовали старообрядчество, причем в двух разных формах – поповщине и беспоповщине (федосеевщине). Беспоповцы не признавали церковной иерархии (у них службу совершали миряне) и не молились за здоровье императора, поскольку тот считался защитником православной церкви. Поповцы, напротив, священников признавали, но только если это были «беглые», отпавшие от никонианства иереи, перешедшие в старую веру. Старообрядцы обосновались на двух московских кладбищах – Рогожском и Преображенском.

Рогожское кладбище. Неизвестный художник http://starove.ru/wp-content/content/2013/06/01-90-Rogojskoe-1024x778.jpg

Здесь выросли настоящие монастыри-общины, называемые «богадельными домами»: поповская на первом и беспоповская на втором. Общее количество прихожан в этих общинах переваливало за 10.000. Большую их часть составляли приходившие в Москву крестьяне, но ключевые административные посты занимали богатые купцы. Появлялись в первопрестольной и «бегуны» - старообрядцы-странники, бесприютные скитальцы, убегающие от государственной власти (отказавшиеся нести гражданские повинности и платить налоги, не имевшие паспортов и имущества). Их принимали к себе беспоповцы. Все старообрядцы отличались строгими нормами поведения. Многие отмечали их честность, трезвость и добропорядочность. Тем не менее, власть все время относилась к староверам с подозрением и предпринимала немало усилий, чтобы вернуть их в ряды никонианцев. Но на протяжении всего XIX века ситуация, по большому счету, никак не изменилась: государственная церковь продолжала давить на раскольников, а те продолжали упорствовать в своей вере.

Триумфальные ворота. Арх. О. Бове http://cultureru.com/wp-content/content/2012/09/192.jpg

Во второй четверти XIX века продолжала функционировать «Комиссия по строению города Москвы». Она функционировала до 1843 года. В 1827 году архитектор О.И. Бове выстраивает Триумфальные ворота у Тверской заставы. Этот памятник был посвящен героическим победам русских войск над Наполеоном. В 1832 году Бове была построена 2-я Градская больница на Калужской улице.

В 1826 году началось строительство Опекунского совета на Солянке под руководством Д. Жилярди и А.Г. Григорьева.

Опекунский совет на Солянке, арх. А. Григорьев http://www.riarealty.ru/images/40150/55/401505532.jpg

Годом позже Д. Жилярди было поручено восстановить сгоревшее здание Слободского дворца для размещения в нем Московского технического училища. Архитектором А.Г. Григорьевым кроме Опекунского совета на Солянке был построен дворец для великого князя Михаила Петровича на Крымской площади. Его однофамильцем, Д. Григорьевым, была возведена Университетская типография на Большой Дмитровке.

Архитектором Ф.М. Шестаковым по проекту В.П. Стасова с 1839 по 1842 годы были построены Провиантские склады на Крымской площади.

Стоит уделить внимание одному из учеников М.Ф. Казакова – Е.Д. Тюрину. В 30-40 гг. им были выстроены Университетская церковь на углу Большой Никитской и Моховой в 1837 году, дворец в Коломенском, ряд павильонов Нескучного сада, собор на Елоховской площади.

После скандала со строительством храма Христа Спасителя, злоупотреблениями архитектора А.Л. Витберга и высылкой его в Вятку, Николай I поручает постройку храма архитектору К.А. Тону. К.А. Тон был выпускником Петербургской Академии художеств, руководил возведением Большого Кремлевского дворца, Оружейной палатой в Кремле, Николаевским железнодорожным вокзалом. В 30-х гг. им сооружена колокольня Симонова монастыря. В 1837 году на месте бывшего Алексеевского монастыря началось строительство храма, которое было окончено в 1883 году.

Музыкальный театр

М. Глинка

А. Даргомыжский

В этот исторический период русский музыкальный театр начинает новый этап своего развития. Он отмечен такими театральными постановками как «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, пятью из шести опер А.Н. Верстовского, премьерой оперы А.С. Даргомыжского «Эсмеральда» в 1847 г. в Москве, позже в Петербурге. В этот же период прошло отделение оперной театральной труппы от драматической, что положительно сказалось на качестве музыкальных спектаклей.

А. Алябьев

А. Варламов

На музыкальной сцене в этот период преобладали оперные спектакли. Но в Москве в 1827 году состоялась премьера пародийного балета А.А. Алябьева «Волшебный барабан, или Следствие Волшебной флейты». В 1834 г. на сцене московского театра ставится балет А.Е. Варламова «Забавы султана, или Продавец невольников», а в 1837 г. – балет «Хитрый мальчик и людоед», музыку к которому А.Е. Варламов написал совместно с А.С. Гурьяновым. Эти постановки не оказали какого-либо влияния на судьбу русского балетного театра.

На московской сцене конца 20-х – первой половины 30-х гг. проявляются такие оперные артисты как П.А. Булахов, А.О. Бантышев, Н.В Репина. На открытии Большого театра в 1825 г. дебютировал Н.В. Лавров.

Тем не менее, Москва находилась на второстепенных ролях по отношению к Петербургу и с позиции материальных и исполнительских ресурсов, и с точки зрения особенности уклада жизни, который сказывался на репертуаре театров.

1825 год ознаменовался для Москвы назначением на должность управляющего музыкой московского театра А.Н. Верстовского, который в 1830 г. становится инспектором репертуара московских императорских театров. «Эпоха Верстовского» внесла большой вклад в развитие музыкального театра Москвы этого периода. Талантливый композитор и чиновник, он не только определял репертуар, но и занимался разучиванием новых партий с артистами, исполнял функции режиссера-постановщика и, конечно же, автора музыки. В этот период были поставлены три его оперы: «Пан Твардовский» (1828), «Вадим» (1832) и «Аскольдова могила» (1835).

Постепенно расширялся и зарубежный репертуар московской оперы.

Одним из важнейших событий для Москвы этого времени становится премьера оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» 7 сентября 1842 г.

Опера имела успех у публики. Большая часть сольного состава спектакля была представлена актерами, переехавшими в Москву из Петербурга. Из корифеев московской сцены остался только А.О. Бантышев. Характерный актер, привыкший к «волшебному» репертуару московской оперы, не всегда справлялся с бытовым характером оперы М.И. Глинки и переигрывал в роли Собинина, за что и подвергался неоднократной критике. Суровым нападкам подверглась сама версия оперы: с купюрами и изменениями авторского текста, сделанными дирижером И. Иоганнисом.

Впервые эту оперу в достойном исполнении москвичи услышали 8 октября 1846 г., когда с гастролями в Москву приехала петербургская оперная труппа.

Благодаря петербургским артистам московская публика смогла познакомиться и со второй оперой М.И. Глинки – «Руслан и Людмила», и с оперой А.С. Даргомыжского «Эсмеральда», и с некоторыми зарубежными операми из репертуара столичных театров.

В 40-е гг. в Москве активно гастролируют и иностранные оперные труппы. В 1842 г. сюда была переведена из Петербурга немецкая оперная труппа, которая была изначально встречена тепло, но интерес к ней охладел уже ко второму сезону. Периодически появляющиеся итальянские труппы также не имели особого успеха у публики и не оставили какого-либо значительного следа в музыкально-театральной жизни города.

Без всякого успеха прошла в 1852 г. премьера оперы А.Г. Рубинштейна «Куликовская битва». Еще более сурово была воспринята московской публикой и критиками весной 1853 г. его опера «Фомка-дурачок».

Начало 50-х гг. стало началом долгого спада в оперном искусстве Москвы, которому способствовали отношение столичной дирекции и Министерства двора к возникающим проблемам. Этот спад не смогли предотвратить даже активные меры по укрпелению оперной труппы и пополнению ее новым исполнительским составом, которые предпринимал как директор московских театров А.Н. Верстовский.

Автор статьи: Лариса Геннадьевна Чуракова

Начиная с 1825 г., в концертной музыкальной деятельности России начинается борьба за профессионализм исполнительского мастерства. Концерты приобретают статус просветительских.

Москва, наряду с Петербургом, является главным музыкальным центром России, в который стекаются наиболее яркие и профессиональные музыканты. Но при этом музыкальная жизнь обоих городов сильно разнилась и по репертуару, и по исполнителям.

В 1836 г. в Москве состоялись гастроли пианиста Теодора Штейна. Яркий и глубокий музыкант был очень тепло принят и публикой, и критикой. Профессионализм исполнителя, а впоследствии профессора Петербургской консерватории, был отмечен специалистами отдельно.

В январе 1834 г. в Москве создается общество любителей музыки – «Московское музыкальное собрание». В течение первого концертного сезона общество дало около 10 концертов, в которых с успехом участвовали: певица П.А. Бартенева, скрипач Н.А. Теплов, пианистка М.Н. Щербатова, арфист Н.П. Девитте. Дирижером оркестра на этих концертах неоднократно являлся А.Н. Верстовский.

А. Верстовский

Важную роль в развитии московской музыкальной жизни играл Московский университет, который имел свой театр и оркестр. Также при университетском пансионе существовали музыкальные классы, которые являли собой средоточие музыкального образования и воспитания передовой молодежи.

Университетские кружки, стали активной движущей силой культурно-общественной жизни московской интеллигенции. Наряду с вопросами литературы и философии в этих кружках обсуждались и общие проблемы искусства, в частности музыки, велись дискуссии о сложных проблемах музыкальной эстетики, об универсальном, общечеловеческом назначении музыкального творчества.

В 20-е гг. участники кружков высоко ценят творчество Людвига ван Бетховена, в 30-е гг. передовые позиции начинает занимать музыка Ф. Шуберта.

Активно знакомил московскую публику с произведениями Бетховена московский композитор и пианист И.И. Геништа. Яркими получились его концерты в апреле 1828 г., на которых были исполнены две увертюры Бетховена, Вторая симфония, а также два хора из «Мессии» Генделя, три фортепианных концерта В. Моцарта и Л. Бетховена.

Силами любителей были исполнены в 30-е гг. исполнены в Москве Первая, Четвертая и Пятая симфонии Бетховена. Но большей популярностью у московских зрителей пользовались одночастные произведения композитора – увертюра «Эгмонт» и увертюра к опере «Фиделио», неоднократно исполнялось его хоровое произведение «Христос на горе Елеонской».

Анализ московской прессы того периода говорит о том, что к исполнителям концертов начинают предъявляться более высокие профессиональные требования. Москвичей волнуют новые тенденции, завоевывающие концертную эстраду, связанные с воцарением эпохи романтизма в русской музыке.

Специфичность московской публики повлияла на то, что, наряду с расцветом классического исполнительского репертуара, в Москве становится популярным и жанр народной песни.

В патриархальном городке, каковым тогда являлась Москва, песня звучала повсюду: на улицах и площадях, в домашнем быту и на сцене театров. С ней связали свое творчество виднейшие русские композиторы, работавшие в Москве: А. Алябьев, А. Варламов, А. Верстовский, А. Гурилев. Яркими исполнителями русских песен и романсов стали солисты московского оперного театра: П.А. Булахов, А.О. Бантышев, Н.В. Лавров, Н.В. Репина, Савицкая.

Концертный репертуар состоял как из подлинно народных произведений, так и из их обработок и переложений, в том числе для различных инструментов. Так, например, пользовались большой популярностью у москвичей вариации на темы русских народных песен, которые исполняли московские гитаристы В. Свинцов и П. Дельвиг, балалаечник В. Радивилов.

Из авторских романсов и песен наибольшей популярностью в тот период пользовался «Соловей» А. Алябьева. Тепло принимала московская публика и А. Верстовского, который нередко пел различные арии и дуэты с певицей Е.А. Окуловой. Пользовались успехом у слушателей и собственно сочинения композитора: баллады «Три песни», «Пустынник», «Черная шаль» и др.

А.Е. Варламов, являвшийся в 1830-е гг. одним из капельмейстеров московского театра, ежегодно принимал участие в концертах как дирижер и как певец. За выразительное и музыкально-задушевное исполнение народных и собственных песен его прозвали «профессором русского пения». Из его романсов и песен наибольшей популярностью пользовались «Красный сарафан», «Ты не пой, соловей», «Ах, ты, время, времечеко», «На заре ты ее не буди».

С восторгом московские любители музыки в 1834 г. встретили приезд и его выступления на домашних музыкальных вечерах. Концерт Глинки явился для всех любителей музыки примером высокохудожественного, профессионального исполнительства, к которому стремились лучшие музыканты Москвы.

Всех гастролировавших в Москве зарубежных певцов затмила своим искусством Полина Виардо, выступившая здесь в свой третий приезд в Россию в 1845 г.

П. Виардо

Огромное место в ее репертуаре занимали произведения русских композиторов Даргомыжского, Алябьева, Варламова и, конечно же, Глинки.

В 1844 г. Москва принимала известную немецкую пианистку Клару Шуман (Вик), которая приехала в сопровождении мужа – композитора Роберта Шумана.

Автор статьи: Лариса Геннадьевна Чуракова

Аксаков К. Воспоминания студентства 1832-1835

В эпоху студентства, о которой говорю, первое, что обхватывало молодых людей, это общее веселие молодой жизни, это чувство общей связи товарищества; конечно, это-то и было первым мотивом студенческой жизни; но в то же время слышалось, хотя не сознательно, и то, что молодые эти силы собраны все же во имя науки, во имя высшего интереса истины. Так, вероятно, было всегда, при всяких подобных условиях, но не знаю, так ли бывает теперь в университете. Не все мои товарищи способны были понимать истину и даже ценить ее; но все были точно молоды, не по одному числу лет; все были постоянно шумны и веселы; ни одного не было ни истощенного, не вытертого; не было ни светского тона, ни житейского благоразумия. Спасительны эти товарищеские отношения, в которых только слышна молодость человека, и этот человек здесь не аристократ и не плебей, не богатый и не бедный, а просто человек. Такое чувство равенства, в силу человеческого имени, давалось университетом и званием студента.

Право, кажется мне, что главная польза такого общественного воспитания заключается в общественной жизни юношей, в товариществе, в студентстве самом. Не знаю, как теперь, но мы мало почерпнули из университетских лекций и много вынесли из университетской жизни. Общественно-студенческая жизнь и общая беседа, возобновлявшаяся каждый день, много двигали вперед здоровую молодость, и хотя собственно товарищи мои ничем не сделались замечательны… живое это время залегло в их душу освежительным, поддерживающим основанием.

Андросов В. Статистическая записка о Москве. 1832 год

По успехам, какие сделали наши фабрики со времени своего заведения, многие заключают о дальнейшем столь же быстром ходе оных, и пророчат близкое их совершенство. Справедливо ли? Успехи мануфактур идут на ровне с успехами общей образованности, отвечают на требования и возбуждаются средствами народного потребления; а у нас в общей массе не образовалось еще ни средств для приобретения лучшего, прочного, но дорогого; ни той разборчивости, чтобы достойно ценить различие в доброте и изяществе. И потому фабриканты, согласуясь со своей стороны с требованиями, не могут, без очевидного пожертвования своими выгодами, изменять существующее направление своей промышленности. Если бы даже некоторые и решились на это, то мелочная фабрикация решительно сделает их пожертвование бесполезным: фабриканты для лучших своих изделий не найдут или найдут очень немногих покупщиков… Кроме сей сказанной причины, недостатки еще в общем техническом образовании как фабрикантов, так и работников, неминуемо так же замедлят успехи наших фабрик… Работник русский, одаренный необыкновенною предприимчивостью, сметливостью, умеющий тотчас ко всему приловчиться, в тоже время не имеет глубокого постоянного внимания, терпения; он – фабричный, смотря по выгодам, и завтра оставляет свое занятие, когда, по его мнению, он может найти другое, выгоднейшее.

Вистенгоф П. Очерки московской жизни середины XIX века

Уличная жизнь

С наступлением раннего утра в Москве, когда она еще спит глубоким сном, медленно тянутся по улицам возы с дровами; подмосковные мужики везут на рынки овощи и молоко… Спустя немного времени, появляются на улицах кухарки… дворники, лениво потягиваясь, выходят с метлами и тачками мести мостовую, водовозы на клячах тянутся к фонтанам, нищие пробираются к заутрени, кучера ведут лошадей в кузни, обычный пьяница направляет путь в кабак… В 8 часов отворяются магазины, выносятся дверные огромные вывески, юристы и стряпчие едут к секретарям поговорить на дому, купец в тележке спешит в ряды, гувернеры везут детей в пансионы, студенты тянутся в университет, мальчишки с сумками, дурачась, бегут в училища, доктора едут по больным, приказные чиновники идут к должности…

В конце 12-го часа мостовая начинает стонать от больших экипажей; несутся парные фаэтоны, пролетки, дрожки, коляски… Сенаторы едут в Сенат, щеголь и щеголиха едет с целью и без цели на Кузнецкий мост, праздный московский юноша, который почти живет в фаэтоне, рыскает по улицам без всякой надобности, высший и средний круги делают визиты, промотавшийся денди спешит к аферисту для сделок, военные в отпуску и женихи, рисуясь, показываются и перегоняют кареты, где мелькают шляпки. Наконец, в 4-ом часу эта живая пестрая толпа умолкает понемногу, и деятельность города засыпает во время обеда; тогда изредка встретите вы на улице пешехода, который идет разве по необходимости…

В 7 часов вечера деятельность города оживает снова, и столица является уже более праздная, нежели утром; толпы гуляющих наполняют московские суды и бульвары, дворянство со всех концов города несется в Петровский парк и на дачи… экипажи всякого рода спешат к большому Петровскому театру… Зимою, едва только начинается разъезд у Большого театра, как со всех концов Москвы тянется в несколько рядов бесконечная цепь карет к подъезду Дворянского собрания или на Поварскую, Арбат и Пречистенку, где московские гранды дают балы на славу.

К полуночи деятельность города утихает, но, спустя два часа, она, как пламя угасающего пожара, вспыхивает вновь… тут продолжаются разъезды из Собрания и с балов… возвращается нехотя домой всегдашний посетитель клуба…Наконец, и эта последняя вспышка деятельности утихает; слышны только протяжные звуки благовеста к заутрени и крики петухов, приветствующих московское утро.

Кокорев И. Очерки Москвы 1840-х годов

Извозчики-лихачи и ваньки