В 1890-е годы Владимир Шухов изобрел первые в мире гиперболоидные конструкции и металлические сетчатые оболочки строительных конструкций: эта идея была позаимствована из структуры плетёных крестьянских корзин. В книге «Стропила» 1897 года он доказал, что треугольная форма на 20-25% тяжелее арочной с лучевой решёткой. После этого Шухов оформил ряд патентов на сетчатые покрытия и ажурную башню. Разрабатывая новые конструкции, архитектор стремился не только достичь большей прочности и жёсткости конструкции, но и обеспечить лёгкость и простоту за счёт использования минимального количества строительного материала.

Первая сетчатая башня была построена для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде в 1896 году, после чего её купил фабрикант Юрий Нечаев-Мальцов. По проектам Шухова стали возводиться сооружения: маяки, водонапорные башни, корабельные мачты и линии электропередач.

После Октябрьской революции Шухов не уехал из России, его архитектурные работы остались востребованными в стране. После расчистки Москвы от ветхих строений Шухов и его конструкторское бюро участвовали в создании многих строений: покрытия зданий ГУМа, ЦУМа, Петровского пассажа, гостиницы «Метрополь», Киевского вокзала, Музея изобразительных искусств, завода «Динамо», трамвайного депо и других объектов.

Одной из сетчатых конструкций в форме гиперболоида вращения стала радиоантенная башня на Шаболовке.

Построенная в 1914 году Ходынская радиостанция уже не справлялась с растущим объёмом радиограмм. 30 июля 1919 года Владимир Ленин подписал постановление Совета рабочей и крестьянской обороны, в котором содержалось требование «установить в чрезвычайно срочном порядке в Москве радиостанцию, оборудованную приборами и машинами наиболее совершенными и обладающими мощностью», достаточной для обеспечения безопасности страны и постоянной связи с республиками. Сразу же началось проектирование башни для этих целей. Заказчиком выступили ГОРЗы («Государственные объединённые радиотелеграфные заводы»), бывшее Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов (РОБТиТ), национализированное новой властью. В результате проведённого конкурса заказ получила «Строительная контора» Шухова.

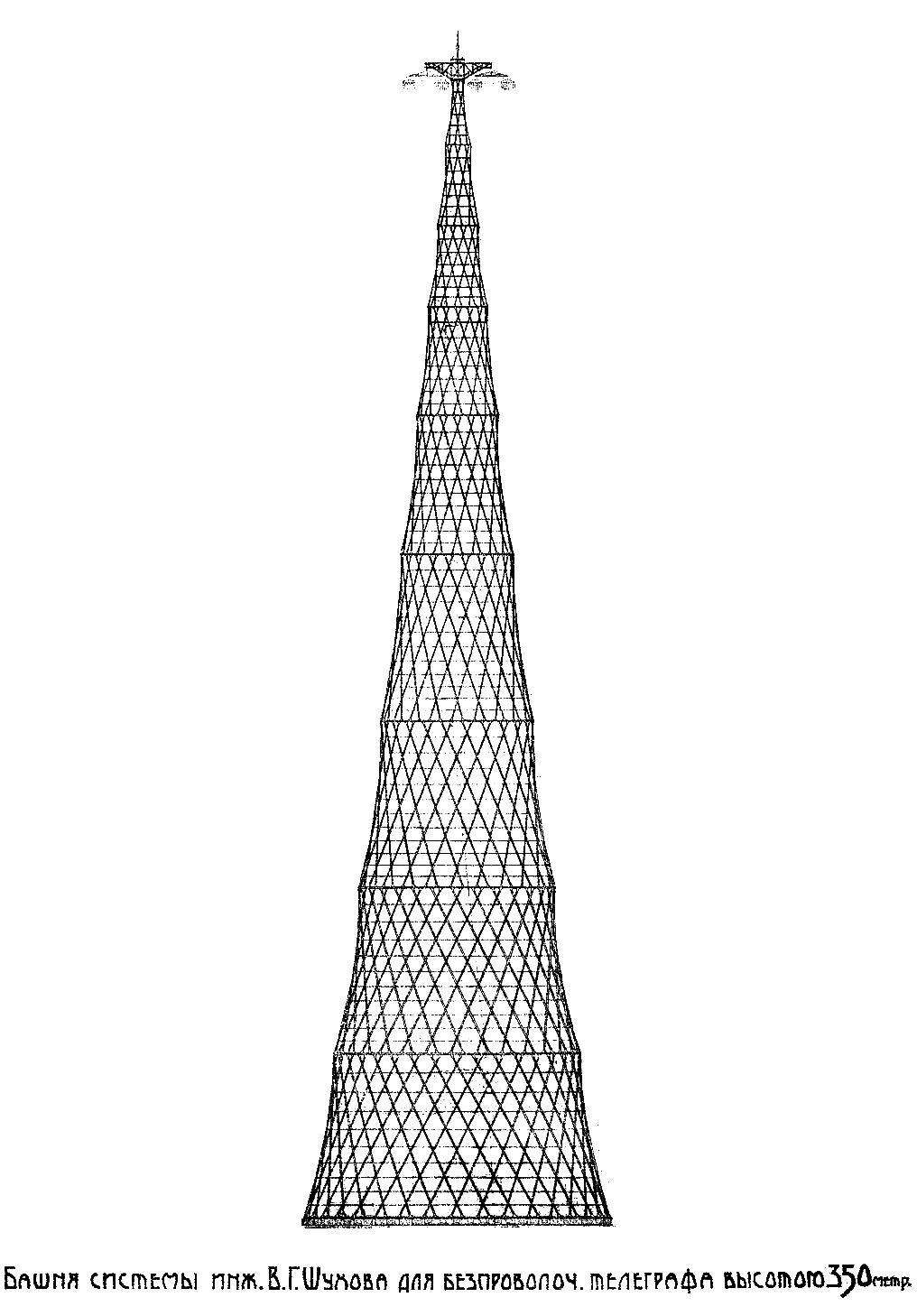

Первоначально высота новой башни из девяти гиперболических секций составляла 350 метров (на 15 метров выше Эйфелевой башни) при расчётной массе в 2200 тонн (Эйфелева башня весит 7300 тонн). Однако в условиях нехватки ресурсов проект пришлось пересмотреть: высота была уменьшена до 148,5 метров, а масса составила 240 тонн. Новый проект был одобрен лично Лениным.

Строительство башни велось без лесов и подъёмных кранов, с использованием лебёдок. Для строительства требовалось 240 тонн металла, который был выделен по личному указу Ленина из запасов Военного ведомства. Для подъёма использовалось пять деревянных кранов, которые перемещались на верхнюю секцию и помогали поднимать детали.

Башня состоит из шести секций, расположенных одна над другой. Каждая секция представляет собой самостоятельный гиперболоид, опирающийся на нижележащую. Монтаж каждой секции проводился внутри контура и поднимался на заданную высоту. Для монтажа основание секции стягивалось, а после протягивания в установленную секцию ослаблялось, стыковалось и монтировалось. По проекту несущие рёбра, находящиеся в вертикальных сечениях башни, должны были соприкасаться с воображаемой поверхностью гиперболоида только в узловых точках, расположенных на горизонтальных поясах гиперболоида. Нижнее опорное кольцо прикреплено к фундаменту анкерными болтами с двух сторон от узловых опорных фасонок.

Конструкция была собрана правильно, но оборвался трос, на котором поднимали четвёртый ярус, и он упал с 75-метровой высоты, повредив пятую и шестую секции, которые собирались на земле. В процессе строительства была определена причина аварии — усталость материала, после чего работы возобновились. В отчёте об обследовании конструкции башни в 1937 году говорится: «...металл Шуховской башни может быть отнесён к сталям Ст-1, Ст-2 и Ст-3. Образцы имеют завышенное содержание вредных примесей: серы или фосфора, а в некоторых образцах — и того, и другого». Для восстановления третьей секции был использован тот же упавший металл.

Параллельно с возведением Шухов вносил коррективы в конструкцию башни. В процессе монтажа протестовали рабочие из-за плохого питания и задержек оплаты, в остальное время они работали медленно и даже устраивали итальянскую забастовку из-за отсутствия пайка, но в зимние морозы работали вдвое дольше положенного — 7 часов вместо 3,5. Шестая секция была установлена и окончательно закреплена 14 февраля 1922 года, 28 февраля на башню поставили мачту, на чём завершились работы Шухова.

19 марта на башне установили передатчики радиовещания, и началась трансляция радиопередач Московской радиотелеграфной станции. Первой трансляцией был концерт русской музыки с участием Надежды Обуховой и Бориса Евлахова. Мощность дугового генератора на башне составляла 100 кВт, а дальность — 10 тысяч км. Это было мощнее, чем радиостанции Парижа, Нью-Йорка и Берлина, можно было связаться со станциями Науэна и Рима.

В 1927 году на месте устаревшей дуговой радиостанции была создана Вторая радиостанция Коминтерна, оборудованная самым мощным на тот момент в Европе 40-киловаттным передатчиком, созданным в Нижегородской радиолаборатории под руководством Михаила Бонч-Бруевича. Для его антенны Шухову пришлось вносить изменения в конструкцию верха — потребовалась установка дополнительного вылета. Станция стала известна как Вторая радиостанция Коминтерна («Большой Коминтерн», «Новый Коминтерн»), в отличие от первой радиостанции Коминтерна на Вознесенской улице (ныне улица Радио). Шуховская башня стала также именоваться «Радиобашней Коминтерна».

В 1933-1937 годах помещения радиоцентра на Шаболовке использовались в качестве опытной лаборатории Научно-испытательного института связи, а башня — как радиоиспытательная.

С 1937 года с башни начали транслировать экспериментальные передачи коротковолнового катодного телевидения. В 1939 году, после строительства телецентра на Шаболовке и установки передатчика телевизионного сигнала на Шуховской башне, с неё состоялась первая в СССР телетрансляция — документальный фильм об открытии XVIII съезда ВКП(б), в этот день передачу в Москве принимало 100 телевизоров типа ТК-1. Дальнейшие телетрансляции с башни велись четыре раза в неделю по два часа.

В этом же 1939 году одномоторный почтовый самолёт, летевший из Киева в Москву, не справился с управлением и задел крылом один из тросов Шуховской башни, но она выдержала удар, и ремонт не потребовался.

В ноябре 1941 года, когда войска вермахта подошли вплотную к Москве, начальнику Московской телевизионной филиал-лаборатории Министерства связи Александру Щетинину было поручено лично взорвать Шуховскую башню, которая была предварительно заминирована. Невыполнение приказа грозило серьёзными последствиями, однако Щетинин дождался отступления войск противника.

7 мая 1945 года, накануне вступления в силу акта о капитуляции Германии, с Шуховской башни прошла трансляция первой с начала Великой Отечественной войны телепередачи в Европе.

В 1948 году башня была переоборудована для перехода на высокочастотное телевидение. Так как итоговая высота Шуховской башни составила 160 метров, долгое время она была самым высоким сооружением в стране — до постройки в 1967 году Останкинской телебашни. В 1950-е годы Шуховская башня стала официальным символом советского телевидения, её изображение долгое время использовалось в заставках телепередач, например, «Голубой огонёк». С началом работы телецентра в Останкине все передающие антенны и фидеры с Шуховской башни были демонтированы, однако аппаратно-студийный комплекс телецентра (АСК-2, бывший «Московский телевизионный центр» МТЦ), расположенный у подножья башни, продолжал использоваться для производства телепрограмм.

В 1987 году Шуховской башне был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. В 1991 году специалисты ЦНИИПСК имени Мельникова сделали заключение об удовлетворительном состоянии башни и произвели её надстройку для размещения нового передающего оборудования, установив так называемую 7-ю секцию с широкополосной передающей антенной FM-диапазона.

С 2002 года башня не используется для теле- и радиовещания.