Это селение в 1621 году было пожаловано царем Михаилом Федоровичем князю Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому, активному участнику освобождения Москвы от поляков. Здесь его вдовой была построена церковь Алексея Божьего человека, давшая название селу. Село находилось на оживленном Троицком тракте, который вел в Троице-Сергиеву лавру. В середине XVII века здесь царем Алексеем Михайловичем построен царский Путевой дворец, просуществовавший до начала XIX века. Важным событием для истории местности стало строительство в XVIII веке Мытищинского водопровода и ремонтных мастерских. К XVIII веку относится и устройство чумного Пятницкого кладбища, ставшего сейчас мемориальным, поскольку на нем похоронены выдающиеся деятели XYIII-XX веков: Ф.В. Ростопчин – главнокомандующий Москвы в 1812 году, А.Н. Афанасьев – собиратель русских сказок, И.Д. Якушкин и Н.В. Басаргин – декабристы, И.З. Суриков – поэт, М.С. Щепкин – великий актер Малого театра, Т.Н. Грановский – историк, профессор Московского Университета и многие другие.

Станция метро ВДНХ

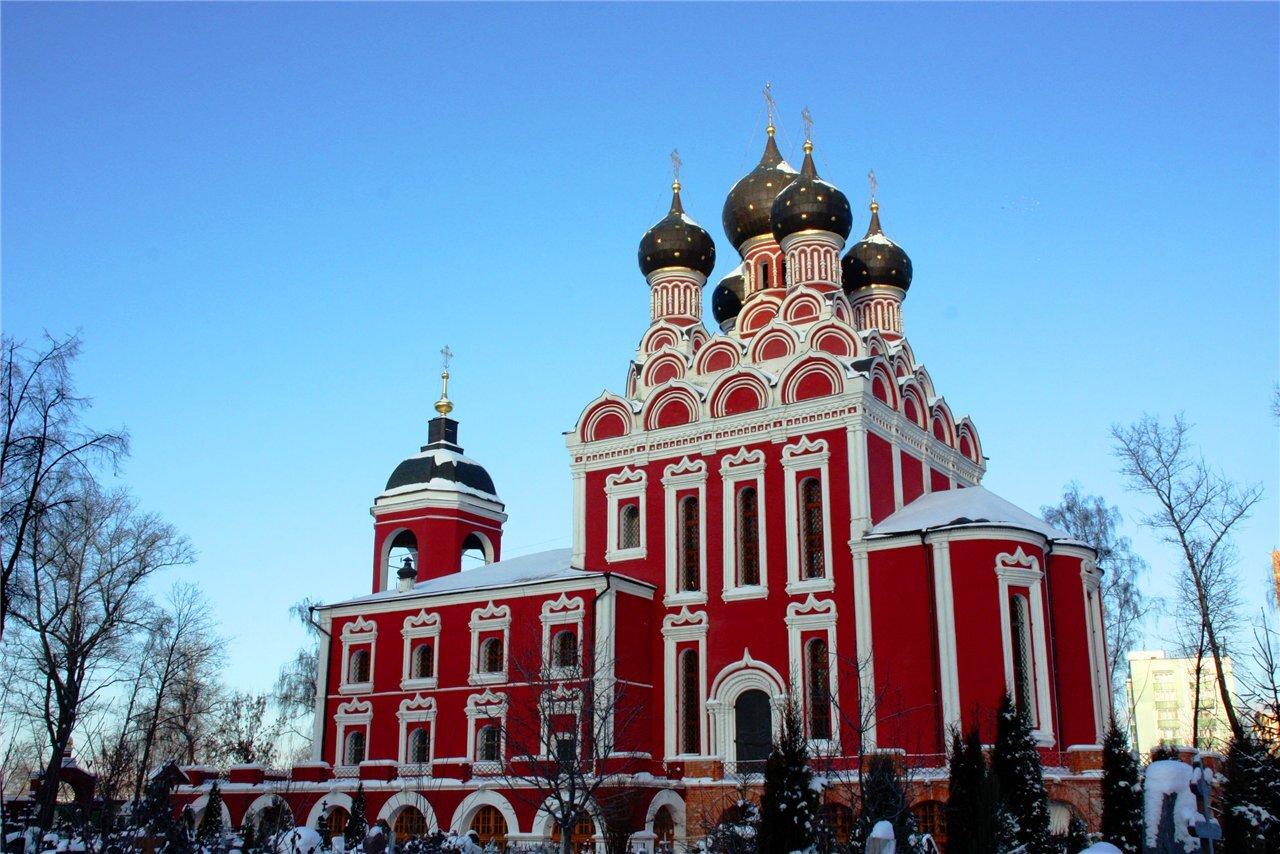

Мы начнем нашу прогулку по Алексеевскому району со станции метро ВДНХ (выход 5) и направимся в сторону центра. По левую сторону мы можем заметить красивый православный Храм Тихвинской иконы Божией матери. Возникновение церкви Тихвинской иконы Божией Матери относится к концу XVII века. С 1647 года все село стало называться Алексеевским. После ее кончины Алексеевское перешло во владение государя.

В 1673 году царь Алексей Михайлович повелел заложить в селе новую церковь во имя чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Тихвинская церковь была выстроена рядом с Алексеевской на том же месте: обе церкви поначалу были соединены папертью. Осенью 1812 года в Москве расположилась наполеоновская армия. В числе прочих святынь французы осквернили и Тихвинскую церковь, превратив главный храм в склад провианта, а трапезную — в конюшню. Лишь в 1836 году стены храма были впервые покрыты росписью — по мнению современных реставраторов, их автором был Д.Скотти.

В 1673 году царь Алексей Михайлович повелел заложить в селе новую церковь во имя чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Тихвинская церковь была выстроена рядом с Алексеевской на том же месте: обе церкви поначалу были соединены папертью. Осенью 1812 года в Москве расположилась наполеоновская армия. В числе прочих святынь французы осквернили и Тихвинскую церковь, превратив главный храм в склад провианта, а трапезную — в конюшню. Лишь в 1836 году стены храма были впервые покрыты росписью — по мнению современных реставраторов, их автором был Д.Скотти.

Жилой дом Наркомтяжпрома

Пройдя немного дальше мы увидим Жилой дом Наркомтяжпрома (д. 124). Он был построен в 1938 году по проекту архитектора М.Ф. Гунгера. В целом архитектура здания была выдержана в приближенном к классицизму варианте стиля ар-деко. Своей протяженностью, сочетанием разновысотных объемов, слабым выделением центральной части дом гармонировал с находящимся на противоположной стороне Ярославского шоссе корпусом типографии (Проспект Мира, 105). Оба здания, строительство которых было начато еще в середине 1930-х гг., оказались своего рода пропилеями, ведущими к ансамблю основанной в 1936 г. и открытой в 1938 г. Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Сиротский приют им. братьев Петра, Александра и Василия Бахрушиных

Далее дойдем до Маломосковской улицы и повернем на нее. На ее продолжении – 1-м Рижском переулке – находится наша следующая остановка, Сиротский приют им. братьев Петра, Александра и Василия Бахрушиных. Приют был основан в 1896 году как бесплатный детский приют для бедных и сирот православного вероисповедания.

Каждый домик комплекса был как детский дом семейного типа. С мальчиками жили воспитатели, нянечки. Младшие заботились о старших. При каждом домике имелись веранда и игровые помещения. Позднее был разбит садик и цветник, за которым ухаживали дети, живущие в этом домике. Жили в приюте до 18 лет и выходили только, если нашли себе работу. Не нашедших работу после окончания ремесленной школы за всю историю приюта было лишь два человека.

Центром приюта стала церковь во имя Живоначальной Троицы 1903 года. Храм был расписан в русско-византийском стиле и богато украшен. До наших дней сохранилась живопись. В 2003 в конце центральной апсиды был открыт лик Спаса Эммануила кисти В. Васнецова.

Каждый домик комплекса был как детский дом семейного типа. С мальчиками жили воспитатели, нянечки. Младшие заботились о старших. При каждом домике имелись веранда и игровые помещения. Позднее был разбит садик и цветник, за которым ухаживали дети, живущие в этом домике. Жили в приюте до 18 лет и выходили только, если нашли себе работу. Не нашедших работу после окончания ремесленной школы за всю историю приюта было лишь два человека.

Центром приюта стала церковь во имя Живоначальной Троицы 1903 года. Храм был расписан в русско-византийском стиле и богато украшен. До наших дней сохранилась живопись. В 2003 в конце центральной апсиды был открыт лик Спаса Эммануила кисти В. Васнецова.

Пятницкое кладбище

Повернем на Новоалексеевскую улицу, затем свернем налево на Кучин переулок и пройдем его до конца, достигнув Пятницкого кладбища. Пятницкое кладбище появилось в 1771 году в рамках борьбы с эпидемией чумы. Хоронить в черте города запретили, новые места для погребения появились за Камер-Коллежским валом. При каждом кладбище сразу же ставили деревянные храмы для отпевания умерших. На кладбище за Крестовской заставой, близ Троицкой дороги (сегодняшний проспект Мира), в 1772 году была выстроена деревянная церковь во имя преподобной Параскевы Пятницы. Это дало название всему некрополю.