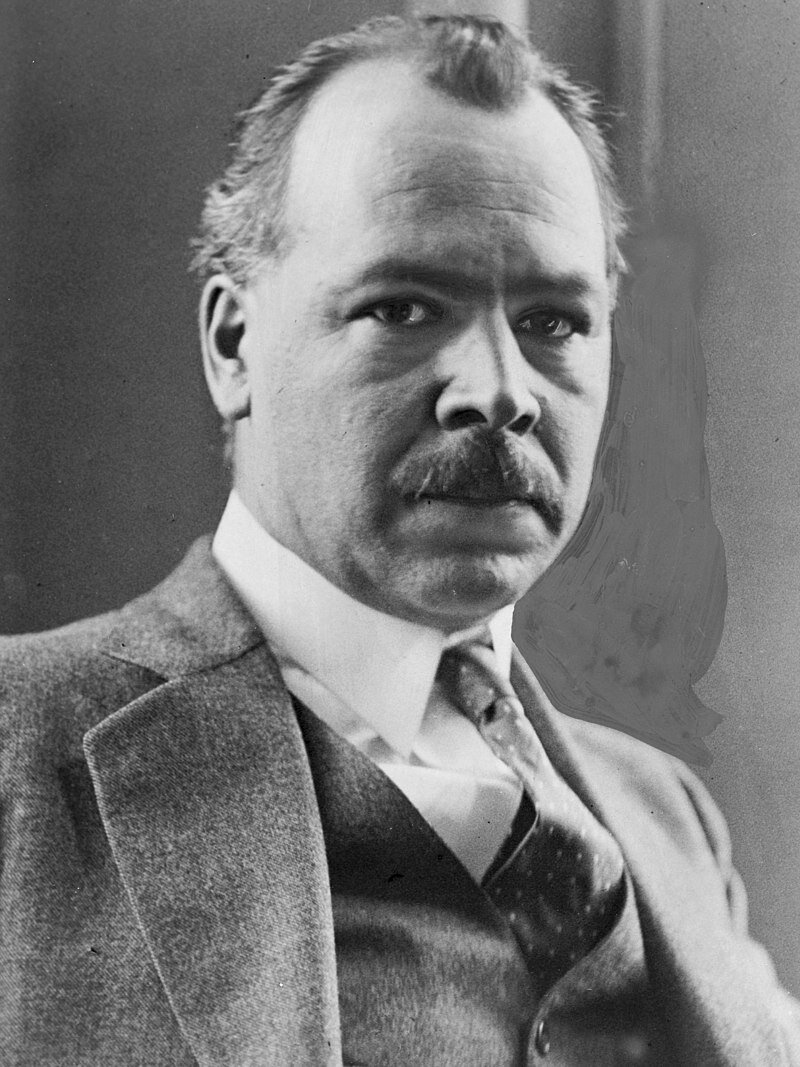

Будущий генетик Николай Иванович Вавилов родился 25 ноября (по старому стилю — 13 ноября) 1887 года в Москве. Он вырос в семье предпринимателя. Его отец, Иван Ильич Вавилов, был купцом и предпринимателем, а мать, Александра Михайловна, — дочерью гравера Прохоровской мануфактуры.

С раннего детства Николай проявлял склонность к естественным наукам: его увлекали наблюдения за животными и растениями. В доме отца была большая библиотека с редкими книгами и гербариями, что сыграло важную роль в формировании его личности.

По воле отца Николай поступил в Московское коммерческое училище. В 1906 году, после его окончания, он стал студентом Московского сельскохозяйственного института (ныне — Тимирязевская сельскохозяйственная академия). Ещё будучи студентом, Вавилов занимался научной работой.

В 1908 году он участвовал в студенческой экспедиции по Северному Кавказу и Закавказью.

В 1909 году, к столетию Чарлза Дарвина, Николай выступил с докладом «Дарвинизм и экспериментальная морфология», а в 1910 году опубликовал дипломную работу «Голые слизни, повреждающие поля и огороды в Московской губернии», за которую получил премию Московского политехнического музея.

В 1911 году Вавилов окончил институт.

В 1911–1912 годах Николай Иванович отправился в Санкт-Петербург на стажировку, где изучал систематику и географию культурных злаков и их болезней.

В 1913 году он был направлен во Францию для завершения образования.

В 1915 году Николай Вавилов начал изучать иммунитет растений. Первые опыты он проводил в питомниках совместно с профессором Жегаловым.

В 1920 году на Всероссийском съезде в Саратове Вавилов выступил с докладом о «Законе гомологических рядов в наследственной изменчивости». Этот закон раскрыл важную эволюционную закономерность: у близких видов и родов возникают сходные наследственные изменения. Он значительно облегчил селекционерам поиск новых форм для скрещивания и отбора.

В 1921–1922 годах Вавилов отправился в экспедицию в Афганистан, которая продлилась пять месяцев. Там он подробно исследовал культурные растения, а результаты обобщил в книге «Земледельческий Афганистан». Советские экспедиции под его руководством открыли новые виды дикого и культурного картофеля, устойчивые к заболеваниям. Эти открытия использовались селекционерами СССР и других стран. В результате изучения растений, собранных в Европе, Азии, Африке, Северной, Центральной и Южной Америке, Николай Иванович установил очаги происхождения и разнообразия культурных растений. Эти регионы теперь называют «Вавиловскими центрами».

В 1930 году, после смерти Ю. А. Филипченко, Вавилов возглавил Генетическую лабораторию АН СССР в Ленинграде. В том же году он организовал II Международный конгресс почвоведов в Москве.

В 1931 году Николай Иванович стал президентом Всесоюзного географического общества и оставался на этом посту до 1940 года.

В 1940 году он возглавил Комплексную экспедицию в западные районы Украинской и Белорусской ССР.

В начале 1940-х годов научная деятельность Вавилова была прервана. В 1943 году в тяжёлых условиях военного времени, Николай Иванович скончался.

В 1955 году его имя было полностью восстановлено в научном сообществе. В 1965 году учреждена премия его имени, в 1967-м его имя присвоили ВИРу, а в 1968-м была создана золотая медаль имени Вавилова, вручаемая за выдающиеся достижения в сельском хозяйстве.

В 1918 году Николай женился на Екатерине Николаевне Сахаровой (1886–1963). В этом браке родился сын Олег (1918–1946).

Весной 1926 года Вавилов развёлся с Екатериной и женился на Елене Барулиной, биологе и докторе сельскохозяйственных наук. В 1928 году у них родился сын Юрий, ставший впоследствии физиком-ядерщиком, доктором физико-математических наук.

При жизни Николай Вавилов был избран членом и почётным членом многих зарубежных академий, в том числе:

• Лондонского Королевского общества (1942),

• Шотландской академии (1937),

• Индийской академии (1937),

• Аргентинской академии наук.

Он также был членом-корреспондентом:

• АН Галле (Германия, 1929),

• Чехословацкой академии наук (1936).

Кроме того, Вавилов состоял почётным членом:

• Американского ботанического общества,

• Линнеевского общества в Лондоне,

• Английского общества садоводства и других научных организаций.