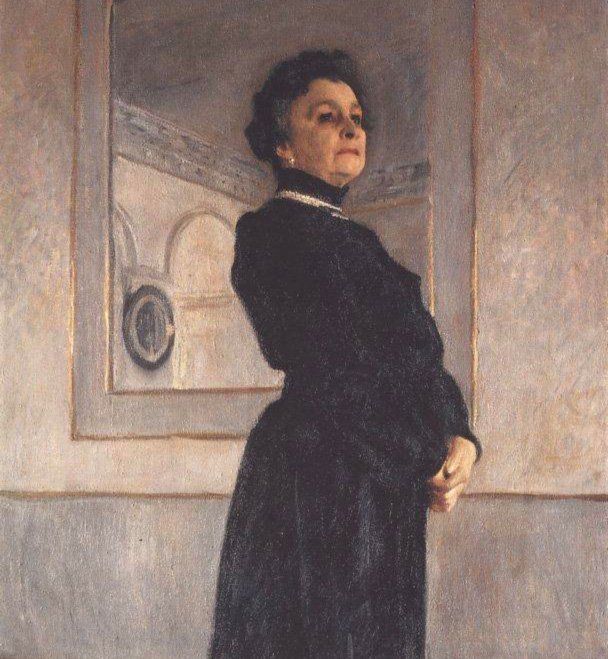

Ермолова Мария Николаевна (3 (15) июля 1853 – 12 марта 1928) - драматическая актриса.Родилась в Москве. Дочь суфлера московского Малого театра Николая Алексеевича Ермолова.

В 1862 году поступила в Московское театральное училище на балетное отделение. Но балетная карьера ее не привлекала, и особых способностей к балету у Ермоловой не было. В 16 лет ей неожиданно представился случай выступить на сцене Малого театра в пьесе Лессинга «Эмилия Галотти» в главной роли. Дебют имел шумный успех, актер Михаил Царев вспоминал: «Она выбежала на сцену и произнесла всего одну фразу – и зал замер, и каждый человек в нем почувствовал: сейчас, в эту самую минуту свершается небывалое… В этот день на русской сцене произошло рождение новой трагической артистки».

Современники говорили, что актрисе удавалось создать на сцене сложные, противоречивые, но вместе с тем реальные, живые образы. Подготовка к роли занимала у Марии Николаевны много времени. Она вживалась в образ, изучала исторические источники о том человеке, которого ей надо было сыграть и всей эпохе в целом. Ей была присуща удивительная способность не теряться на сцене ни при каких обстоятельствах, о чем сложено немало анекдотов.

В 1890 году Мария Ермолова была уже известной артисткой не только в России, но и в Европе. Станиславский писал о таланте актрисы: «Мария Николаевна Ермолова – это целая эпоха для русского театра, а для нашего поколения это – символ женственности, красоты, силы пафоса, искренней простоты и скромности».

Ермолова сыграла более трехсот ролей, из которых наиболее известны: Жанна д’Арк, героини Шекспира, Гюго, Шиллера, Лопе де Вега, Островского. В конце XIX века Ермолова много играла в пьесах своих современников, героини этих произведений стали называться «ермоловскими женщинами».

В 1907 году временно ушла из театра, объяснив это необходимостью отдыха и перерыва перед тем, как перейти на «взрослые» роли.

После событий 1917 года, несмотря на ухудшившееся здоровье и то, что революцию Мария Николаевна приняла тяжело, продолжала выступать везде, где бы ее ни попросили. В 1920 году торжественно отмечалось пятидесятилетие сценической деятельности Ермоловой. В эти дни актриса получила первой в стране звание народной артистки Республики. Правительство оставило за ней пожизненно дом на Тверском бульваре, где она прожила до конца своих дней.

В 1921 году из-за болезни и старости ушла со сцены.

Современники отмечали замечательные личные качества Марии Николаевны, ее строгость и простоту в обычной жизни. Близкая ей актриса Т.Л. Щепкина-Куперник писала: «В числе характерных свойств актрисы было одно: если она дарила кому-нибудь свою дружбу, то это кончалось обыкновенно только с уходом из жизни этого человека. Она не расточала своих чувств, но если чувствовала, то глубоко. И глубокую благодарность сохранила к тем, кто как бы то ни было помогал ей на пути ее жизни в ее стремлении к самообразованию и самосовершенствованию, не покидавшую ее до последних дней».

Умерла в Москве. Погребена под Москвой во Владыкино рядом с могилами родителей.

.jpg&w=1920&q=75)

.jpg&w=1920&q=75)