Причинами Смуты стали династический кризис после прекращения династии Рюриковичей, борьба за власть между царями и боярами, а также крайне тяжёлое социально-экономическое положение.

Последний представитель династии Рюриковичей, Фёдор I Иванович, умер, не оставив наследников. Его младший брат, царевич Дмитрий, погиб в 1591 году при загадочных обстоятельствах. Хотя официальная версия говорила о несчастном случае, общественное мнение подозревало Бориса Годунова в причастности к этой смерти. Слухи о том, что царевич Дмитрий якобы остался жив, давали народу надежду на возвращение законного правителя.

Борис Годунов, избранный царём в 1598 году, столкнулся с неоднозначным отношением к себе. Его репутация пострадала из-за голода 1601–1603 годов, вызванного неурожаем вследствие климатических аномалий. Царь пытался бороться с бедствием: раздавал деньги, открывал государственные амбары для раздачи хлеба, вел строительство. Однако эти меры не могли полностью решить проблему. Голодные бунты не утихали.

Усугубило недовольство закрепощение крестьян, вызвав массовое бегство на юг, где крестьяне пополняли ряды казаков.

Бояре стремились вернуть себе утраченный при Иване IV контроль над государственным управлением, а борьба аристократических родов за трон усилила всеобщее недовольство избранием Бориса Годунова на царство и его правлением.

В 1603 году вспыхнуло крупнейшее восстание под предводительством Хлопка. Отряды холопов и беднейших крестьян грабили окрестности Москвы. В ответ на восстание Борис Годунов попытался смягчить положение крестьян.

Эпоха Смуты ознаменовалась явлением самозванства. На фоне прекращения династии Рюриковичей и слухов о спасении царевича Дмитрия в 1601 году в Речи Посполитой появился человек, выдававший себя за чудом спасшегося царевича. Этим человеком был Григорий Отрепьев, беглый монах. Он заручился поддержкой польских магнатов и католической церкви, обещая распространение католицизма в России и щедрые вознаграждения. Лжедмитрий I собрал войско и в 1604 году вторгся в Россию. По пути он рассылал «прелестные грамоты», привлекая на свою сторону недовольное население.

В 1605 году, после внезапной смерти Бориса Годунова, московские бояре свергли и убили его сына Фёдора Борисовича, открыв Лжедмитрию путь к трону. Мария Нагая, мать царевича Дмитрия, признала в самозванце своего сына. Патриарх Иов отказался признать Лжедмитрия и был сослан в монастырь.

Правление Лжедмитрия I длилось недолго (1605–1606). Он не выполнил данных ранее обещаний, а его свадьба с Мариной Мнишек, проведённая с нарушением православных обрядов, стала последней каплей. Заговор, возглавляемый Василием Шуйским, завершился убийством Лжедмитрия в мае 1606 года.

Новый царь Василий Шуйский, избранный очередным, но крайне не представительным, Земским собором, правил с 1606 по 1610 годы. Он дал крестоцеловальную запись, ограничивавшую его власть. Патриархом был избран Гермоген, сторонник Шуйского. Несмотря на поддержку части боярства и духовенства, новая власть не имела широкой опоры в обществе. В стране распространились слухи о чудесном спасении Дмитрия.

В 1606–1607 годах вспыхнуло восстание под руководством Ивана Болотникова, он двинулся на Москву. Восставшие захватывали города и осадили Москву. После нескольких поражений восставшие отошли к Калуге и Туле, где к ним присоединился ещё один самозванец — Лжепётр.

После четырёхмесячной осады Тулы, затопленной водой реки Упы, восставшие сдались. Болотников был ослеплён и убит, Лжепётр повешен, а большинство рядовых участников отпущены.

Однако спокойствие не наступило: вскоре на юге появился новый Лжедмитрий. Шуйский направил все силы на борьбу с новым самозванцем, но в условиях разобщённости и недовольства знати его положение оставалось крайне неустойчивым.

Одним из характерных явлений Смутного времени, наряду с появлением самозванцев, стало вмешательство в дела Русского государства со стороны иностранных держав — Речи Посполитой и Швеции. Сначала польская шляхта ограничивалась поддержкой самозванцев оружием и деньгами, но позже, при правлении Василия Шуйского, началось открытое вторжение на русские земли.

Лжедмитрий II

В 1607 году, во время восстания Болотникова, на юге страны появился новый претендент на престол, выдававший себя за уцелевшего царевича Дмитрия.

Его войско подошло вплотную к столице и расположилось в селе Тушино.

В Тушино прибыли польские военные отряды, а также Марина Мнишек, которая признала в самозванце своего спасшегося мужа. Лжедмитрий II получил поддержку польского короля и папы римского, рассчитывавших, как и раньше, на распространение католичества в России.

В Тушине возникло альтернативное правительство с собственными государственными институтами. У Лжедмитрия II была своя армия, Боярская дума и даже патриарх — им стал Филарет, в миру – Фёдор Романов, переживший опалу при Годунове. К самозванцу перебегали люди из Москвы, недовольные Шуйским.

Однако многие крестьяне и посадские жители были возмущены поведением польских отрядов: они грабили население, захватывали церкви и монастыри, оскверняли святыни. Так, например, Троице-Сергиев монастырь выдержал осаду, длившуюся шестнадцать месяцев. Эти действия вызвали возмущение по всей стране, стали появляться народные ополчения, выступавшие против самозванца и его союзников.

Осознавая невозможность победить самозванца в одиночку, Василий Шуйский в феврале 1609 года заключил военный союз со Швецией. В обмен на военную помощь России пришлось уступить шведскому королю крепость Корела.

Весной того же года объединённое русско-шведское войско под командованием Михаила Скопина-Шуйского (1586–1610), племянника царя, начало наступление из Новгорода. Им удалось отбросить силы самозванца с северо-востока страны, после чего Скопин-Шуйский двинулся к Москве.

Тем временем Речь Посполитая, узнав о шведском вмешательстве, объявила России войну. Летом 1609 года армия под командованием короля Сигизмунда III начала осаду Смоленска. Небольшой гарнизон под началом воеводы Михаила Шеина почти два года оборонял город.

После снятия осады с Троице-Сергиева монастыря Скопин-Шуйский начал готовить поход на Смоленск, однако из-за нехватки средств не смог выплатить жалованье шведам, и это осложнило отношения между союзниками.

В апреле 1610 года Михаил Скопин-Шуйский неожиданно умер. Ходили слухи, что он был отравлен по приказу Дмитрия Шуйского, брата царя, который опасался соперника в борьбе за престол.

В июне 1610 года польская армия двинулась на Москву. Попытка Дмитрия Шуйского остановить её под селом Клушино закончилась поражением русских войск. Дорога на Москву оказалась открыта.

Вскоре после этого Василий Шуйский был свергнут боярами и вместе с семьёй отправлен в монастырь.

Шведы, так и не получившие ни жалованья, ни крепости Корела, в 1611 году захватили Новгород и территории вдоль Финского залива. Таким образом, оба иностранных государства — Швеция и Речь Посполитая — начали открытую интервенцию в Россию, стремясь установить там своё влияние и контроль над властью. Эти события вошли в историю как польская и шведская интервенция Смутного времени.

С началом войны между Речью Посполитой и Россией Тушинский лагерь стал стремительно терять опору. В декабре 1610 года Лжедмитрий II был убит.

Летом того же года в России возникло новое временное правительство из семи знатных бояр, получившее название Семибоярщина. Его возглавил князь Фёдор Иванович Мстиславский (1549–1622). В августе 1610 года Семибоярщина заключила соглашение с Жолкевским, согласно которому московский престол предлагался сыну Сигизмунда III — Владиславу, но с условием его перехода в православие. Против этого выступил патриарх Гермоген. Его заключили в Чудов монастырь, где он умер в 1612 году.

Осенью 1610 года русское посольство во главе с патриархом Филаретом отправилось под Смоленск на переговоры с польским королём. Сигизмунд III потребовал, чтобы ему немедленно передали Смоленск и признали его русским царём, при этом от принятия православия он отказался. Русская делегация не согласилась с этими условиями.

К 1611–1612 годам страна оказалась в критическом положении: северо-западные территории контролировались шведами, Смоленск находился под осадой поляков, а претендент на престол — иностранный король. Народ не доверял ни Семибоярщине, ни сторонникам погибшего Лжедмитрия II. В это время по всей стране начало складываться народное движение за освобождение государства от самозванцев и иностранных захватчиков.

Первое народное ополчение сложилось в Рязани в 1611 году. Ещё ранее патриарх Гермоген разослал по всей стране грамоты с призывом сплотиться в борьбе против иноземных захватчиков. Руководство ополчением взял на себя дворянин Прокопий Ляпунов, к нему присоединились бывшие сторонники Тушинского лагеря — князь Дмитрий Трубецкой и казачий атаман Иван Заруцкий.

В марте 1611 года ополченцы под командованием князя Дмитрия Пожарского (1577–1642) подошли к Москве. Жители города поддержали их, и начались уличные бои, сопровождавшиеся пожарами. Однако полностью освободить столицу не удалось: войскам пришлось отступить, а князь Трубецкой с казаками закрепился на окраинах Москвы. Пожарский получил тяжёлое ранение.

Несмотря на частичную блокаду города, внутри ополчения начались споры. Самым острым стал конфликт между казаками и дворянами. Вскоре первое ополчение распалось.

Летом 1611 года ситуация ещё более осложнилась: Смоленск пал перед польскими войсками, с юга вторглись крымские татары, а поляки окончательно утвердились в Кремле, считая себя хозяевами Москвы. Страна стояла на грани окончательного распада.

Новым центром сопротивления стал Нижний Новгород. Осенью 1611 года здесь земский староста Кузьма Минин (1570–1616) начал сбор средств и людей для создания второго народного ополчения. Он обратился к горожанам с призывом помочь в формировании войска, после чего начались рассылки грамоты по всей стране с призывами присоединяться к борьбе. В Нижний Новгород начали стекаться добровольцы из различных регионов, включая Поволжье и Сибирь.

Военным руководителем ополчения избрали князя Дмитрия Пожарского, который уже имел опыт сражений в первом ополчении.

Органом власти второго ополчения стал Совет всей земли, включавший представителей разных сословий.

В феврале 1612 года ополчение выступило из Нижнего Новгорода в сторону Москвы. Остановившись на несколько месяцев в Ярославле, ополченцы пополнили свои ряды и подготовились к решающему сражению.

Летом 1612 года войска выступили к столице, где в это время на помощь польскому гарнизону двигался гетман Ян Ходкевич.

22 августа 1612 года произошло первое столкновение с армией Ходкевича. Объединённые силы Пожарского и Трубецкого сумели нанести противнику поражение и заставить его отступить.

Главное сражение состоялось 24 августа. На этот раз Ходкевичу удалось потеснить войска Трубецкого, однако своевременный удар второго ополчения изменил ход боя. Ключевую роль сыграл Кузьма Минин, который со своим отрядом переправился через Москву-реку и атаковал польский лагерь с тыла. Польская армия дрогнула, и Ходкевич отступил из Москвы.

Польский гарнизон, оставшийся в Кремле и Китай-городе, оказался в крайне тяжёлом положении. Дмитрий Пожарский предложил им сдаться, но поляки отказались. В начале ноября ополченцы овладели Китай-городом, польский гарнизон согласился освободить знатных русских пленников. А затем капитулировали и последние польские отряды в Кремле. Москва была освобождена.

После освобождения Москвы встал вопрос о новом государственном правителе. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский созвали Земский собор, который открылся в январе 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля.

Сначала собор отверг иностранных кандидатов, Дмитрий Пожарский отказался от притязаний на престол.

После двух месяцев обсуждений выбор пал на Михаила Фёдоровича Романова — сына пленённого патриарха Филарета и дальнего родственника Ивана IV.

Михаил Романов устраивал всех: бояре рассчитывали, что смогут управлять молодым царём, народ ценил его невовлечённость в прежние распри — он не участвовал ни в Семибоярщине, ни в поддержке самозванцев. К тому же Михаил был православным и принадлежал к знатному роду. Так в 1613 году на российский престол взошла новая династия — Романовы.

Несмотря на освобождение Москвы в 1612 году и избрание нового государя в 1613 году, Смута ещё не закончилась. Стране предстояло завершить борьбу с последствиями этого тяжёлого периода. Лишь после заключения мирных договоров со Швецией и Речью Посполитой Смута завершилась окончательно, а российская государственность была восстановлена.

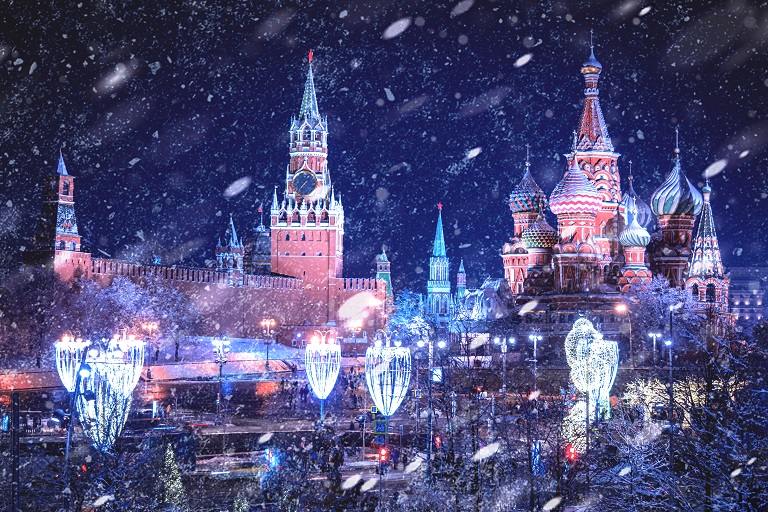

В память о решающих для истории Российской государственности событиях Смутного времени портал «Узнай Москву» предлагает вам пройти маршрут по значимым для этого периода местам.

1. Церковь Климента, папы Римского.

Здесь во время освобождения Москвы от поляков рядом с деревянным храмом существовал Климентьевский острожек, у стен которого развернулось сражение между казаками - сторонниками Второго ополчения и отрядом гетмана Ходкевича.

2. Крутицкое подворье.

В марте 1611 года первое народное ополчение прошло мимо Крутиц по Боровской дороге. В июле 1612 года вблизи Крутиц двигалось и второе ополчение под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. В Успенском соборе Крутицкого подворья ополченцы приносили клятву перед крестом освободить Москву от иностранных захватчиков или погибнуть. В то время, когда Успенский собор Московского Кремля находился в руках поляков, Успенский собор Крутиц стал выполнять функции главного кафедрального храма государства.